3D打印技術在骨組織支架材料的應用(2)

3.3 激光選區燒結

采用激光器對粉末材料(塑料粉、陶瓷與粘結劑的混合粉、金屬與粘結劑的混合粉等)進行選擇性燒結,是一種由離散點一層層堆積成三維實體的工藝方法。激光選區燒結在開始加工之前,先將充有氮氣的工作室升溫,并保持在粉末的熔點以下。成形時,送料筒上 升,鋪粉滾筒移動,先在工作平臺上鋪一層粉末材料,然后激光束在計算機控制下按照截面輪廓對實心部分所在 的粉末進行燒結,使粉末熔化繼而形成一層固體輪廓。第一層燒結完成后,工作臺下降一截面層的高度,再鋪上 一層粉末,進行下一層的燒結,如此循環,形成三維的原型零件。最后經過 10h 冷卻,即可從粉末缸中取出零件。未經燒結的粉末能承托正在燒結的工件,當燒結工序完成后,取出零件,未經燒結的粉末基本可自動脫掉,并重復利用。因此,SLS 工藝不需要建造支撐,事后也不要為清除支撐而煩惱。

3.4 3DP技術

三維印刷(3DP)工藝是美國麻省理工學院Emanual Sachs等人研制的。E.M.Sachs于1989年申請了3DP專利,該專利是非成形材料微滴噴射成形范疇的核心專利之一。3DP工藝與SLS工藝類似,采用粉末材料成形,如陶瓷粉末,金屬粉末。通過噴頭用粘接劑(如硅膠)將零件的截面“印刷”在材料粉末上面。用粘接劑粘接的零件強度較低,還須后處理。

具體工藝過程如下:上一層粘結完畢后,成型缸下降一個距離(等于層厚:0.013~0.1mm),供粉缸上升一高度,推出若干粉末,并被鋪粉輥推到成型缸,鋪平并被壓實。噴頭在計算機控制下,按下一建造截面的成形數據有選擇地噴射粘結劑建造層面。鋪粉輥鋪粉時多余的粉末被集粉裝置收集。如此周而復始地送粉、鋪粉和噴射粘結劑,最終完成一個三維粉體的粘結。未被噴射粘結劑的地方為干粉,在成形過程中起支撐作用,且成形結束后,比較容易去除。

4、3D打印技術在構建骨組織支架材料的成果

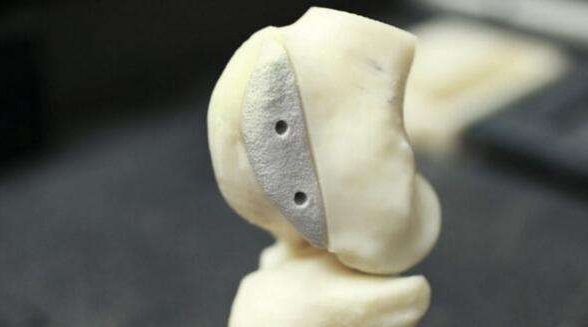

近年來通過熔融層積成型法制作的單純聚酯類支架在動物實驗中具有一定的成骨作用, 但支架的力學強度、降解性仍不滿 。Schantz等以聚已內酯和磷酸鈣混合物為支架材料,通過熔融層積成型技術制備聚已內酯一磷酸鈣支架,該混合支架降解速率和力學強度較單純 聚已內酯支架明顯提高。Xu等在 CT引導下采用熔融沉積成型技術制備聚己內酯,羥基磷灰石三維人工骨,模仿天然山羊股骨,所有的結果表明, CT引導下的有熔融層積成型技術是一種簡單、方便、成本相對較低的方法,適用于制作天然骨人工骨。

此外,此技術制備的聚已內酯/羥基磷灰石人工骨更接近自然骨的力學,體外細胞生物相容性、生物降解能力良好,具有適當的體內骨形成能力。因此,聚已內酯/羥基磷灰石三維人工骨可能在臨床骨缺損患者的治療中的應用。 骨組織支架材料應具有高度互連的多孔結構,適當的機械和生物性能,為了使支架性能更加良好,當前研究者多采用混合原料制作支架。多為科學家選用激光選區燒結技術制作多孔磷酸三鈣支架,也用選區激光燒結技術聯合AM法建立了三維聚乙內酯支架,具有良好的宏觀和微觀特征。

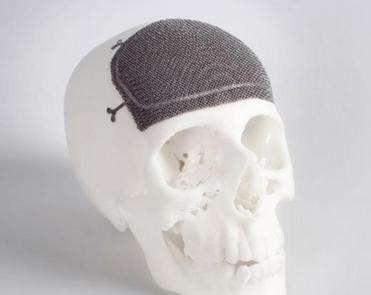

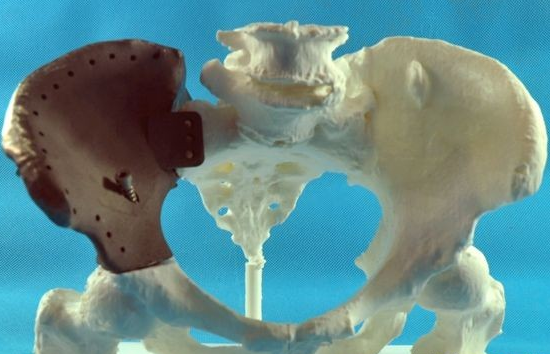

在醫療行業,一位83歲的老人由于患有慢性的骨頭感染,因此換上了由3D打印機“打印”出來的下顎骨,這是世界上首位使用3D打印產品做人體骨骼的案例。同時應用 3D打印技術制作的足踝矯形器不僅能實現個體化治療 ,還能減少人工成本和時間成本 。對復雜 的足踝外科手術,3D打印模型和導向模板不僅能減少手術難度、減少術中透視次數,更能增強手術精確性。此外,3D打印技術也可應用于制造個體化植入物,隨著3D打印模型表面 處理和幾何精確度等技術的進步,3D打印技術在直接打印植入物方面有巨大的發展空間 3 D打印技術在足踝外科的應用也比較廣泛。

5、前景

集醫學影像技術、計算機輔助技術與制造于一 身的 3D打印技術 ,有望便捷 、快速地為患者量體裁衣 ,制備個性化的植入物 ,使患者告別過去那種 “削 足適履”的傳統治療方式。3D打印技術的應用還可以有效促進醫患溝通 ,在與病人的談話中,在利用 3D打印技術制好的模型上生動 、形象地向患者及家屬描述病情并告知其手術中的操作等 ,真正的讓病人感覺“明明白白”治病 ,有效緩和醫患之間緊張的關系 ,具有顯著的臨床效益。

利用 3D打印技術制造的醫用植人體比傳統更輕、更堅固,滿足個性化要求 ,獨特的空間成型技術 ,可按治療需求形成空間支架 ,表面仿生孔隙,從而具有更佳的生物相容性,盡 可能接近生理功能要求,給骨組織修復的個體化治療帶來了革命性的改變。總之,未來通過 3D打印機將組織干細胞、支架材料、生長因子、信號分子、蛋白質等在計算機軟件控制下, 通過3D打印技術最終打印出有生命、有生理功能的骨組織工程器官,這在醫學界有著非常廣闊的前景。

6、亟待解決的問題

3D打印技術作為一項革命性技術 ,它可以直接將三維數字模型打印為更直觀、立體的實物模型,方便醫生在個體化的模型上進行疾病的診斷并加強針對性 的操作練習等。然而 ,3D打印技術應用于骨組 織修復 尚存在以下幾方面的問題:

(1)3D打印技術規范與評估的完善:以“激光快速成型術 的制作工藝和應用技術”為例,相關的行業標準尚未出臺,無 法評估激光成型過程中是否破壞植人物內部三維結構、外部精度以及力學性能 (如強度、構件疲勞、斷裂韌性)等。

(2)材料的研發需求 :3D打印技術對打印材料要求較高,因該技術是將原材料逐層打印, 然后黏合在一起 ,所以制造生產出來的模型機械強度差 ,是否能適應長期 的高強度使用尚不得而知。 因此 ,選擇制造合適 的材料 成為 3D打印技術能否被順利應用于臨床的關鍵環節 ,開發能夠適合醫學應用的 3D打印材料是當務之急。

(3)相關政策法規滯后 :3D打印技術涉及到知識產權、人類倫理、危險品制造等多方面領域 ,目前尚無明確的相關政策及法律與之相輔相成 。

(4)費用偏高 :3D打 印設備大都價格昂貴,且設備的運行 、打印材料 的購買及專 業人員的相關費用均是一筆不菲的開銷 ,并且由于是個體化模型制造 ,因此難以用于批量生產以降低成本。

(5)時效性偏低:雖然3D打印技術是一種快速成型技術 ,且能有效縮短手術時間、提高手術安全性及精確性 ,然而從影像學資料的建立到實物模型打印及個性化假體與內植物的制造 ,整個過程耗時卻不少。根據打印技術的不同及模型大小和復雜與精細程度 ,整個過程耗時少則數小時 ,多則數天,因此很難被運用到急診手術當中。

(6)應用條件與推廣應用的限制:3D打印技術在醫院的使用仍然受到諸多條件限制。目前已經將 3D打印運用到臨床上的醫院,往往是一些大型醫院,且為此專門建立了3D打印實驗室,由生物材料、生物工程、影像學處理等領域的專業 人士組成 ,而這些人力資源大部分醫院是不具備的 。雖然隨著技術的進步,3D打印模型的成本逐年穩步下降,但仍相對稍高 ;其次,3D打印耗時仍過長,較難應用于急診手術;最后,3D打印技術的應用仍處于試驗階段,其 應用范圍需更多的探索,實際療效需臨床研究驗證 。

3D打印技術應用于骨組織工程支架已取得了可喜的成果,并且蘊含著不可估量的前景。但是目前來講, 3D打印應用于骨組織工程支架并不是完美的,仍需認識到其存在的問題與不足 。3D打印的費用比較昂貴,不僅打印設備及運行費用較高,其材料從前期粉末的制成到后期的燒結過程花費也不容忽視 ,打印1個頭顱模型的花費高達1 000—2 000美元 ,這種花費對于中國國情來說并不現實,也限制了其在國內的發展 ;實現個性化定制雖是3D打印的一項優勢,但是 ,從另一角度講不利于大規模批量的商業生產。

由于3D打印最初用于工程學而并非醫學,應用于支架的構建時是一個跨學科的過程 ,涉及兩個領域的專業知識 ,而目前醫學研究人員與工程學研究人員的研究領域和知識構架相對獨立,缺乏專門的技術人才 ,這也是今后 3D打印更廣泛應用于醫學所必須解決和改善的問題 ;另外,在不同粉末材料的選擇上并無統一的標準 ,在分析各材料的優劣性時仍無系統可靠的指標或缺乏充足的實驗證據 ,仍需進一步研究從結構 、功能、臨床效果等多方面來綜合評價其材料的優點與缺點;3D打印后的支架需保持一定的生物相容性 ,如何增加材料的生物相容性及更接近。體內微環境的模擬仍需進一步探索;細胞在3D支架材料內部的粘附、生長、分化與細胞與環境的作用機制仍需大量研究來闡明。

(責任編輯:admin)

未來,3D打印將為供應鏈帶

未來,3D打印將為供應鏈帶 選區激光熔化SLM過程中打

選區激光熔化SLM過程中打 3D打印熱潮已過,下步將如

3D打印熱潮已過,下步將如 干貨:3D打印在一汽大眾汽

干貨:3D打印在一汽大眾汽 3D打印機為何能在環保問題

3D打印機為何能在環保問題 3D打印為供應鏈帶來意想不

3D打印為供應鏈帶來意想不 各類3D打印成型技

各類3D打印成型技