3D打印程序員顛覆傳統(tǒng)工匠活

黃欽炎。

捷和電子的3D打印產品——— 花瓶。

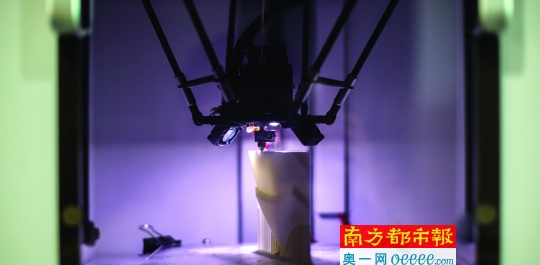

捷和電子公司里正在進行3 D打印的設備。

鄧以翔。

南粵匠心貳

你理解中的“工匠精神”是什么?

李一奇:耐得住性子鉆研問題,坐得住。

鄧以翔:不斷提升基于原創(chuàng)設計的用戶體驗。

如何呼喚“工匠精神”的回歸?

李一奇:摒棄浮躁的聲音,客觀看待3D技術,專注技術升級。

鄧以翔:通過政府引導和資本投入,讓創(chuàng)新型企業(yè)快速發(fā)展壯大,為創(chuàng)新型社會打造成功案例。

“打印”一截金屬骨頭,植入體內,置換已壞掉的一截骨頭———聽起來有點“科幻”?其實是已發(fā)生的真實案例,去年,廣州一名85歲的老人用這種辦法治好了困擾多年的踝關節(jié)慢性骨髓炎。

3D打印,正在從前沿科學領域走入應用市場,渾身散發(fā)著現代工業(yè)科技的氣息:數字化、精確控制、去手工化。作為,3D打印產業(yè)正在顛覆部分傳統(tǒng)“手藝”的市場,也在培育一批信息時代的新“工匠”:“程序猿”。

“程序猿”阿欽的辦公桌被一臺顯示屏和大量電子零件堆滿,他自己從網上找模型、打印出的一個紅色“小火龍”玩具擠在他的鼠標旁邊。公司的其他辦公桌也一樣擁擠,年輕人坐在電腦前盯著屏幕,最中間的大辦公桌上擺了一圈的3D打印機,有的正嗡嗡地運行,玻璃罩里發(fā)出幽幽的藍光,機械臂帶著噴嘴一圈圈移動,半個白色的鞋底正在成型。

工匠精神?3D打印顛覆的正是某些傳統(tǒng)領域的“工匠”活計。像一個水閘閥門,原本需要一個木匠忙碌半年:用木頭雕刻,倒成沙模,翻成金屬制件,再測試調整。到了3D打印工程師這里,數字建模、打印,再測試調整,用時不超兩個星期。嚴格來說,3D打印制造領域,沒有傳統(tǒng)意義上的“匠人”。

在荔灣區(qū)3D打印產業(yè)園,廣州網能產品設計有限公司總經理鄧以翔指著一個白色、桶狀的復雜模型,和南都記者如是說。

在公司,鄧以翔把員工統(tǒng)稱為“設計師”。設計軟件,設計外形,設計電路……而阿欽所在的捷和電子公司總經理李一奇則認為,公司的核心就是集成和設計兩個環(huán)節(jié)。因為3D打印機的工作原理,就像蛋糕師傅用拉花杯制作精美的奶油拉花一樣,不同的是,一切都換成了數字控制、機械操作———在集成軟硬件控制下“機械臂”移動,把特定材料從下方噴嘴中擠出,一層層地“抹”在底層基座上。數小時或數十個小時后,一個完整的模型就制成了。

專業(yè)上,這種工藝叫做“增材制造”,與傳統(tǒng)工業(yè)中的“減材制造”有著思路上的巨大差異,“減材”,是在原材料上進行切削、去掉多余的部分,“增材”,則是“聚沙成塔”,把原料不多不少地按需要的形狀和結構塑形。

要實現新工藝與傳統(tǒng)工藝的對接,將數字控制的精確品質傳遞到打印成品中,寫軟件、制作集成系統(tǒng)的程序員阿欽,自然就成了3D打印工序中的關鍵人物之一。

阿欽,全名黃欽炎,今年24歲,是荔灣區(qū)3D打印產業(yè)園捷和電子的一名嵌入式軟件工程師,他負責產品的軟件開發(fā),軟硬件集成,以及相關的技術創(chuàng)新、維護升級。

“代碼量大。剛進公司時,看懂那十萬來行代碼,就花了兩三個月”,在公司最整潔的一張會議桌旁,阿欽盡量避開專業(yè)術語,向南都記者解釋,每個3D打印機的設計都需要機械外形、電路、軟件幾方面的專業(yè)人員,他是負責軟件設計的。

阿欽的工作不止寫代碼一件,還要負責解決各種問題。對于3D打印來說,把數字控制的精準度傳遞到打印成品中是至為關鍵的。它靠的是打印機內部一系列電路、機械、溫控等裝置。這些裝置若有一點偏差,就會“牽一發(fā)動全身”,影響成品品質。在傳統(tǒng)制造業(yè)里,我們看到的畫面是工人們圍著機器、產品修修補補,而在阿欽這要,則是靜靜地坐在電腦桌前,從代碼的海洋里找出病灶。

雖然不像傳統(tǒng)工人那樣,要費體力,要流汗水,可想要找出問題原因、修復bug可沒有那么容易。比如3D打印機底部的平臺,它相當于整個模型的“地基”,當這個平臺沒有調平時,高的地方,噴頭會刮到,低的地方,擠出的耗材會粘不到平臺上,打印就可能失敗。

雖然打印機有“自動調平”功能,但有一次,阿欽的同事發(fā)現,這個功能時靈時不靈,不靈時手動調平也能用。但阿欽卻覺得不能湊合。他花了一個多星期時間,試了很多次,發(fā)現了規(guī)律,原來是關機后第一次使用會靈,打印一次之后再用就不靈了。這又是為什么?懷疑過這也懷疑過那,發(fā)現都不是,最終找到原因,原來是在開始打印后,控制噴頭的擠出電機有電流通過時,會對“自動調平”功能產生干擾。

底部平臺的問題解決了,阿欽又遇上了更隱蔽的溫控方面的bug。這次是在打印一個鞋底模型的時候發(fā)現的。為讓南都記者明白,阿欽拿出一只白色的塑膠鞋底模型。

南都記者看到,這是一只典型的3D打印成品,線條起伏流暢、渾然一體,與普通塑料制品不同,它的表面并不光滑,而是留有整齊紋路,是噴頭一圈一圈走過的痕跡。但這個模型,除了底部靠腳跟的地方是實面,鞋底其余部分都是細小的立體網格狀結構,這種結構輕巧又牢固,這是傳統(tǒng)工業(yè)做不出的模型結構,也是3D打印的優(yōu)勢所在。阿欽指著模型腳跟處的實面說,打印時,這個面是由噴頭來回畫直線形成,其他部分的網格面則是在畫各種曲線、折線。

有一次“畫直線”時,阿欽發(fā)現了一點異常。于是他從程序代碼中找原因,發(fā)現:一旦畫一條直線過長,就不能完全進入溫控程序,這很可能導致加溫過頭、打印失敗——— 好在那時還沒出現打印失敗,已打印的鞋底模型也基本看不出異常。

但阿欽還是決定把這個bug修復掉。于是窩在電腦前研究了兩三天,他發(fā)現,問題源頭在于,當機器在做較長的直線運動時,會花較多時間計算路徑數據,導致機器長時間無法進入溫控程序。最終,通過改程序、縮短檢測溫度的時間間隔,這個問題解決了。

雖然阿欽只工作了一年多,但上司李一奇對黃欽炎評價很高,“耐得住性子,坐得住”。李一奇認為,對于3D制造業(yè)的核心崗位,這種耐心,就是最急需的“工匠精神”。

廣州立體易(網能)產品設計有限公司總經理鄧以翔:

“有原創(chuàng)才會在工匠精神 上越走越遠”

南都:你對行業(yè)的現狀怎么看?

鄧以翔:廣州這個(3D )行業(yè)現狀還好吧,很樂觀算不上,差也算不上,整個行業(yè)爆發(fā)期在2013年,后來出現了很多小企業(yè),就三五個人那種山寨廠,去惡性競爭沖擊這個行業(yè)。2015年這些小企業(yè)就經營不下去,入不敷出了。到今年年底大概會淘汰百分之七八十的企業(yè)。我們行業(yè)有個很好笑的笑話,有個公司以前經常在群里面發(fā)自己的3D打印機,他現在不發(fā)這個了,他現在發(fā)人參,過陣子又發(fā)菊花茶,我說這埋沒你了,你本來是個很好的銷售商,做什么3D打印機啊?他說是啊,我現在賣菊花茶的銷量比我賣3D打印機還多得多。

南都:行業(yè)內同質化問題嚴重嗎?

鄧以翔:是非常嚴重的。我設計一款產品有很多人去買來研究,我們行業(yè)里有個非常搞笑的事情就是,有些公司他還建立了一個博物館,整個行業(yè)所有的設備和機器他都買回來一臺,讓工程師去拆開來研究,買得多就建立了一個博物館。

南都:他是模仿嗎?

鄧以翔:也不能說是模仿,他這種模式也不能說錯,學習也是沒問題的,但是這種心態(tài)導致他需要不停給東西去抄、去想,不然沒思路。

南都:這種情況廣東有嗎?

鄧以翔:有,全中國都有,但是這種問題就會導致這個企業(yè)的創(chuàng)新能力很差。

南都:都是山寨惹的禍?

鄧以翔:對,因為都是山寨。在別的行業(yè)還好,但在這個行業(yè)恰恰相反,因為你看著產品做事和看著市場做事不一樣,一個是人家做什么你做什么,一個是市場需要什么我再去做什么,這是兩回事。

南都:會不會企業(yè)初期都會有一個模仿的階段?

鄧以翔:其實這個產業(yè)說白了在國外已經發(fā)展了很多年了,二三十年了,在國內這三四年才發(fā)展起來。但是我覺得也沒必要經歷這種低端的階段。

南都:你們開始是怎么發(fā)展起來的?

鄧以翔:我們本身公司的核心技術就是工業(yè)設計,為各種各樣的企業(yè)設計各種各樣的作品,這是我們2000年就開始做的,我們讀書的時候就是學工業(yè)設計。我們所有的技術是基于一種普及型的技術發(fā)展出來,到現在為止我們公司沒有買過任何一臺同類型同行的3D打印機,也沒抄過任何一臺。

南都:你這里是從設計開始?

鄧以翔:對。從設計開始,從原理開始,什么東西都有原理的,組裝、銷售都各有各的原理。而不是看人家東西好去解剖和模仿。

這個就是要看企業(yè)有沒有工匠精神了,研發(fā)思路決定能否壯大。沒有思路的話會很迷惘,但是抄的話會越抄越順。你看有的手機品牌雖然學習蘋果了,剛開始會覺得性價比很高,但過了一段時間就迷惘了,因為該做的做完了,沒東西抄了,也沒有研發(fā)的習慣,所以容易走下坡路。

南都:這種企業(yè)在市場里畢竟是少數。

鄧以翔:其實按現在社會的發(fā)展,能存活下來的基本上都不是蘋果那一種,但為什么蘋果能存活下來呢?因為蘋果一早就和資本市場做了對接,這是中國很多中小企業(yè)沒做好的一步。

南都:你覺得中國企業(yè)要怎么走到那一步?

鄧以翔:我們現在也有新三板,可以上市。以前可能一年熬不下去,有了錢現在可以熬十年。如果你的團隊你的領導、你的創(chuàng)業(yè)者他有這個工匠精神,那十年打造一個產品可能可以打造成為頂尖產品,如果沒錢,那就很難了。我們公司為什么可以提工匠精神呢?因為我們公司以前做別的行業(yè)時賺到錢了,而且還賺了市場和技術的經驗,這兩個非常重要。我們上次看一個紀錄片,日本為什么有工匠精神呢?就是因為從小到大只做一件事,從年輕到老只做一件事。

南都:你覺得3D打印行業(yè)首先要有研發(fā)精神?

鄧以翔:對,工匠精神首先要有原創(chuàng)精神,你有原創(chuàng)才會在工匠精神上越走越遠,如果非原創(chuàng),再工匠也沒用,會不知道方向。第二個就需要有資本的支持。說白了就是有錢,沒有錢的話再有工匠精神也是白說的,除非你單干!

南都:你們公司做得最久的設計師有多少年了?

鄧以翔:十幾年了,一個公司要發(fā)展需要核心人員。有的人認為做一兩年就要娶老婆買房子,這樣的人一般沒有什么出息,社會也不會給他這樣的機會,而有些人做五年、十年的話慢慢可能就會成功,只有做好一件事才有可能發(fā)財、成家立業(yè)。

記者手記

誰坐得了冷板凳 誰才可能是最后贏家

荔灣區(qū)荷景路的3D打印產業(yè)園,聚集著十多家3D打印相關企業(yè),廣州網能、捷和電子是其中的佼佼者,并已在市場中打出一片天地。

從公司規(guī)模、產業(yè)體量來講,廣州的3D打印行業(yè)還沒有“大企業(yè)”,這兩家公司也都是員工數十人的中小型企業(yè)。辦公室里都是年輕人,各種打印模型、打印機、零部件堆滿辦公桌,但氛圍輕松平等。

兩名創(chuàng)始人中,李一奇是做軟件出身,鄧以翔則是做工業(yè)設計起家,兩人風格迥異,兩家公司所走的方向也有差別。鄧以翔將深圳的3D打印企業(yè)稱為“貿易型”,主業(yè)不在此,而武漢、西安的則是“科研帶動”,廣州的同類企業(yè)則更多是在市場中摸爬滾打出來的。他們不諱言行業(yè)存在的問題,但對行業(yè)前景也比較樂觀。

中國3D打印技術產業(yè)聯盟副理事長、華南理工大學教授楊永強曾說,3D打印技術尤其是工業(yè)級的3D打印技術是先進制造技術的前沿,未來對制造工業(yè)的發(fā)展會起到革命性的作用,但目前還處于技術研發(fā)期和市場培育期。

顯然,3D打印產業(yè)目前體量尚小,模仿和賺快錢并不是正確的出路。專注創(chuàng)新、舍得鉆研,追求高附加值才是出路所在。而這需要沉得下心的企業(yè),敢于做冷板凳。

(責任編輯:admin)

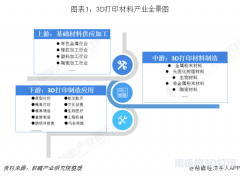

3D打印市場規(guī)模不斷擴大,

3D打印市場規(guī)模不斷擴大, 工信部:去年全球3D打印產

工信部:去年全球3D打印產 2020年,全球3D打印產業(yè)規(guī)

2020年,全球3D打印產業(yè)規(guī) 工業(yè)級3D打印設備占主流,

工業(yè)級3D打印設備占主流, 3D打印,制造業(yè)的未來

3D打印,制造業(yè)的未來 三年后市場規(guī)模可達56億,

三年后市場規(guī)模可達56億,