麻省理工學院MIT發起"新制造計劃":科技創新助力美國工業振興

2025年6月29日,麻省理工學院(MIT)正式啟動"新制造計劃"(Initiative for New Manufacturing, INM),這項全校性戰略行動旨在用領先技術重振美國工業生產,提升關鍵經濟部門實力,促進就業創造。此計劃將結合前沿研究、創新教育項目和企業合作,致力于推動制造業轉型并擴大其影響力。

MIT校長Sally A. Kornbluth在致全校信中強調:"我們希望與大小企業合作,無論它們位于城市還是小鎮,幫助它們采用新方法提高生產力。要精心設計高質量、以人為本的制造業崗位,為全國各地社區注入新活力。幫助美國建設新制造業未來,正是MIT的使命所在。我堅信,沒有比這更重要的工作能讓我們滿足當下需求并服務國家。"

六家行業巨頭加盟首批合作伙伴

隨著計劃啟動,MIT宣布了首批六家加入產業聯盟的成員:安進(Amgen)、偉創力(Flex)、通用電氣能源(GE Vernova)、PTC、賽諾菲(Sanofi)和西門子(Siemens)。聯盟成員將支持MIT研究人員提出的種子項目,初期重點關注人工智能在制造業中的應用。"新制造計劃"成為MIT一系列校級計劃的最新成員,與MIT氣候項目、MITHIC人文學科支持計劃、MIT HEALS生命科學與健康計劃以及MIT生成式AI聯盟等共同構成學校創新體系。

四大核心方向構建制造業未來藍圖

"新制造計劃"圍繞四個核心方向展開:

●技術與系統創新:推動能源、醫療、計算、交通和消費品等領域的突破性技術發展。

●提升生產效率與工作體驗:開發部署數字化工具和方法,優化制造環境。

●加速企業成長與供應鏈優化:提高效率、增強韌性并促進商業創新。

●重塑制造生態:培育可持續的全球生態系統,為美國工人創造有價值的就業機會。

MIT創新與戰略主管、工程學院院長安南塔·錢德拉卡桑(Anantha Chandrakasan)表示:"我們有難得機會將各領域專家聚集在一起,從納米技術到大規模制造,覆蓋半導體、醫療器械、汽車、能源系統和生物技術等廣泛領域。MIT擁有獨特優勢,能利用數字工具和人工智能的變革力量塑造制造業未來。"

具體行動計劃

為實現目標,"新制造計劃"將開展一系列具體活動:

●校園范圍內的新興技術研究

●全面的人才培養和教育項目

●與業界領軍企業的戰略合作

●建立制造創新實驗室

●設立"工廠觀察站",讓學生融入真實生產環境

●發展專業領域"支柱",聚焦半導體、生物制造、國防和航空等關鍵行業

●在人才培養方面,該計劃將推出TechAMP項目,與社區學院合作培養技術人才,開發人工智能教學工具,并擴大校內制造教育。

跨學科領導團隊

"新制造計劃"由三位教授共同領導:

●John Hart:機械工程系主任

●Suzanne Berger:政治學家,曾進行有影響力的制造業研究

●Chris Love:化學工程教授

●Julie Diop:擔任執行主任

延續MIT制造業復興使命

1989年,MIT教授團隊撰寫了暢銷書《美國制造:重獲生產優勢》;2010年代初,又啟動了"創新經濟中的生產"項目;2016年,成立了The Engine風險投資基金,投資硬件類"硬科技"創業企業。Chris Love表示:"我們需要重新認識制造業的重要性,因為它能將創意轉化為現實。比如在生物技術領域,沒有制造能力,新藥就無法到達患者手中。這關系到經濟繁榮和就業,具有真正的緊迫性。"

John Hart補充說:"制造業具有持久重要性。制造產品支撐我們的日常生活,制造業對推動技術和社會進步至關重要。我們發現MIT師生對制造業有極大熱情。與各類企業合作——從初創企業到行業巨頭——將是實現新制造業愿景的關鍵。"

校長在信中強調,該計劃的目標是通過提高生產力、增強韌性和可持續性來推動轉型,遠遠超越工廠范圍,解決供應鏈韌性問題,影響公共政策,培育健康的制造生態系統,推動長期創新和增長。

點評

MIT此次推出"新制造計劃"恰逢其時,體現了學術界對實體經濟復興的責任擔當。在全球供應鏈重組、數字化轉型加速的背景下,該計劃將前沿技術與制造業實踐緊密結合,有望成為美國工業"再工業化"的重要推手。值得注意的是,MIT不僅關注技術本身,更強調"以人為本"的制造業轉型,體現了對可持續發展和社會公平的考量。通過產學研緊密結合的方式,這一計劃有潛力開創制造業創新的新模式,為全球制造業升級提供借鑒。

(責任編輯:admin)

下一篇:沒有了

全球3D打印巨頭EOS深耕印

全球3D打印巨頭EOS深耕印 3D打印鞋履新紀元:Zeller

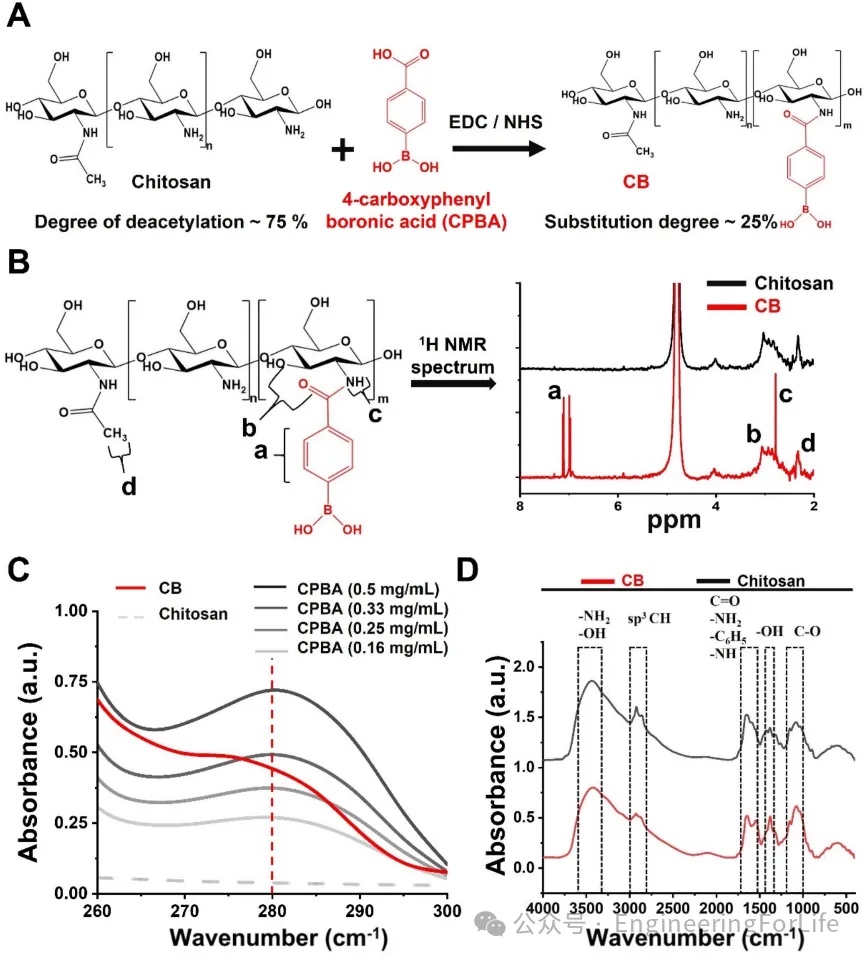

3D打印鞋履新紀元:Zeller 可注射又可3D打印!葡萄糖

可注射又可3D打印!葡萄糖 尼康SLM與法國航天巨頭阿

尼康SLM與法國航天巨頭阿 鞋類初創公司Koobz籌集516

鞋類初創公司Koobz籌集516 美國空軍2860萬美

美國空軍2860萬美 美國軍工企業強強

美國軍工企業強強 美國斥資450萬美

美國斥資450萬美 GoEngineer通過收

GoEngineer通過收 3D食品打印:烹

3D食品打印:烹