3D生物打印賦能類器官發展:現狀、挑戰與展望

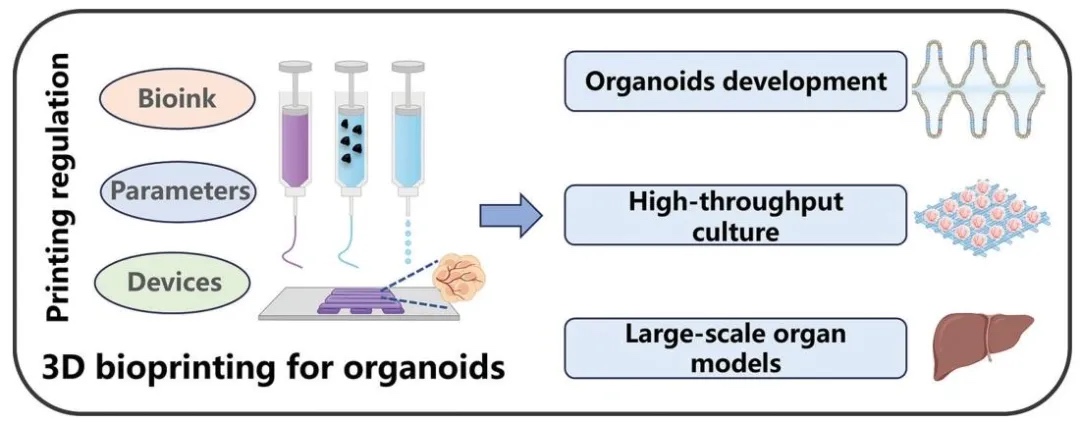

在生物醫學研究領域,類器官作為能高度模擬真實組織或器官的體外模型,受到廣泛關注;3D生物打印技術憑借對細胞的精準操控能力,在生物醫學應用中嶄露頭角。然而,類器官發展面臨結構功能優化難題、與其他細胞及微環境互動不足、批次間差異大等問題。

中國科學院上海硅酸鹽研究所呂宏旭、吳成鐵教授團隊,綜述了3D生物打印技術在類器官發展這一研究領域的進展。探討了當前3D生物打印在優化類器官結構與功能、實現類器官血管化、改進生物墨水和打印參數等方面的進展。提出了通過精準調控干細胞行為、標準化打印流程、優化生物墨水設計、融合多種技術、構建多器官平臺、拓展組織再生應用等策略推動類器官3D打印發展的觀點。相關工作以“Advancing organoid development with 3D bioprinting”為題發表在《Organoid Research》上。

主要內容

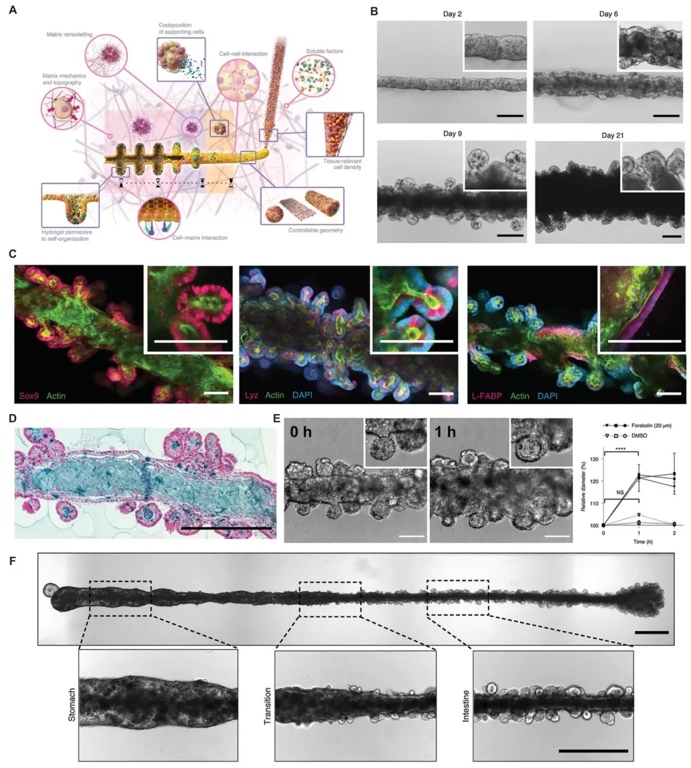

1. 腸道管生物打印的過程和結果。從圖2可見腸道管形成過程,通過將器官樣干細胞作為生物墨水成分,經3D打印使其在空間聚集排列。明亮場圖像呈現了腸道發育情況,染色圖像標記出不同細胞類型,如干細胞、潘氏細胞和腸道上皮細胞等。Alcian藍和核固紅染色顯示了腸道切片中的上皮細胞和杯狀細胞,還有處理后腸道管直徑隨時間的變化以及與其他細胞共打印后的區域圖像,這些都表明3D打印能構建出具有類似真實腸道結構特征的組織。

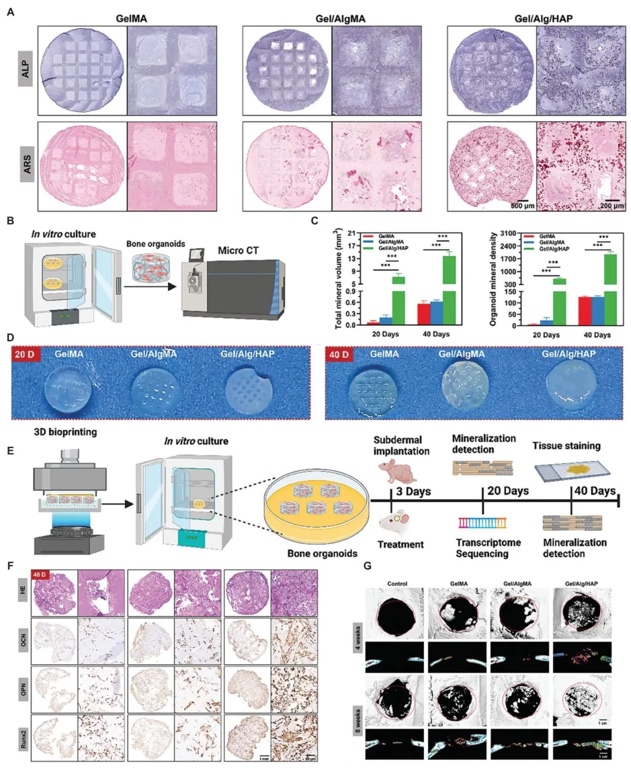

2. 骨類器官的3D打印發展。圖3展示了優化后的生物墨水在體外的成骨能力和自礦化特性,包括不同時間點生物打印骨類器官的總礦物體積、礦化密度等數據。還有體外培養不同天數的宏觀圖像、體內增強的成骨能力、免疫組化染色以及CT重建修復大鼠顱骨缺損的圖像,體現了3D打印構建的骨類器官能為骨組織再生提供有效支持。

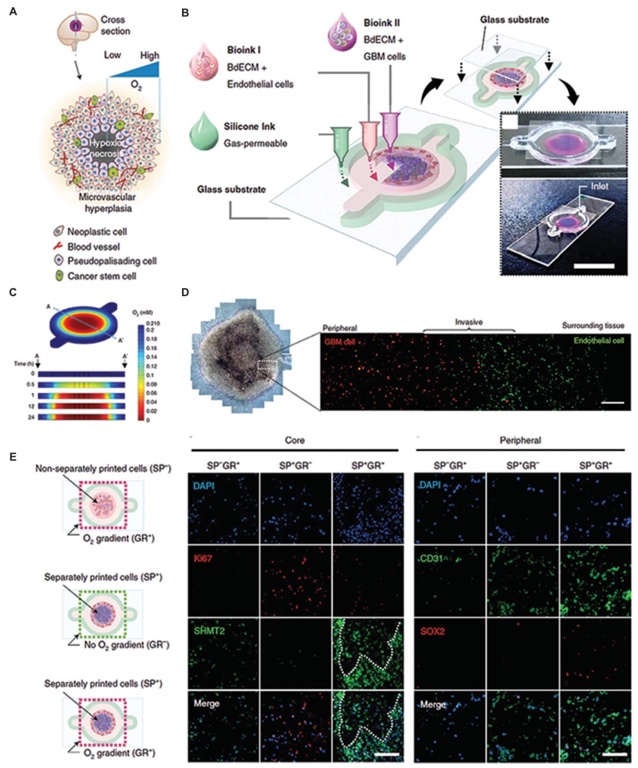

3. 腫瘤類器官的3D打印成果。以膠質母細胞瘤為例,圖4展示了自然膠質母細胞瘤的微環境和結構,以及3D打印構建膠質母細胞瘤模型的過程。計算機模擬的氧濃度圖像、顯微鏡觀察圖像和細胞染色圖像,展示了打印構建的腫瘤類器官能模擬自然腫瘤的結構特性,如維持徑向氧梯度,為腫瘤研究提供了有效模型。

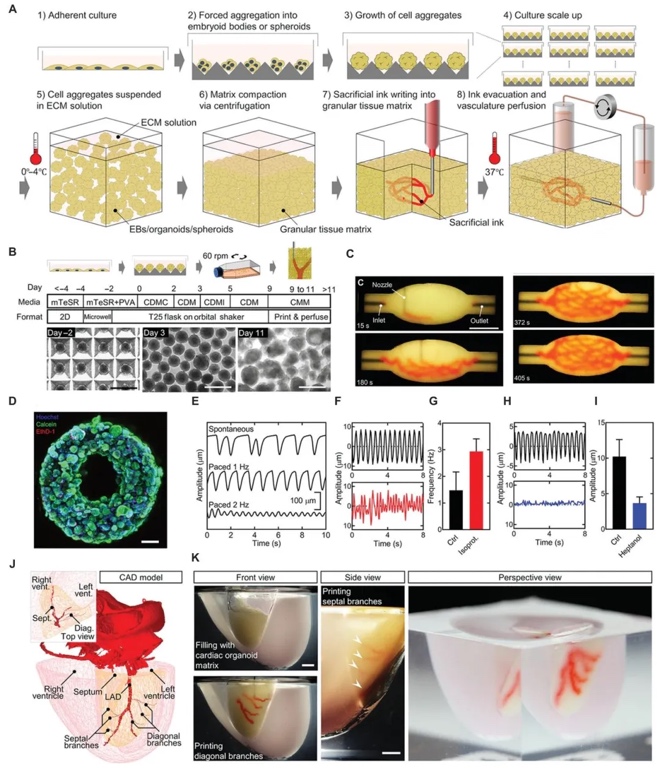

4. 通過3D打印實現類器官血管化的過程和效果。圖5展示了“犧牲性寫入功能組織”的流程,從細胞培養、聚合到構建血管網絡。心臟類器官的設計圖、3D打印的分支血管網絡、灌注后心臟組織的細胞活力、收縮和電刺激反應等圖像,表明3D打印可制造出具有灌注功能血管的心臟類器官,促進其功能發育。

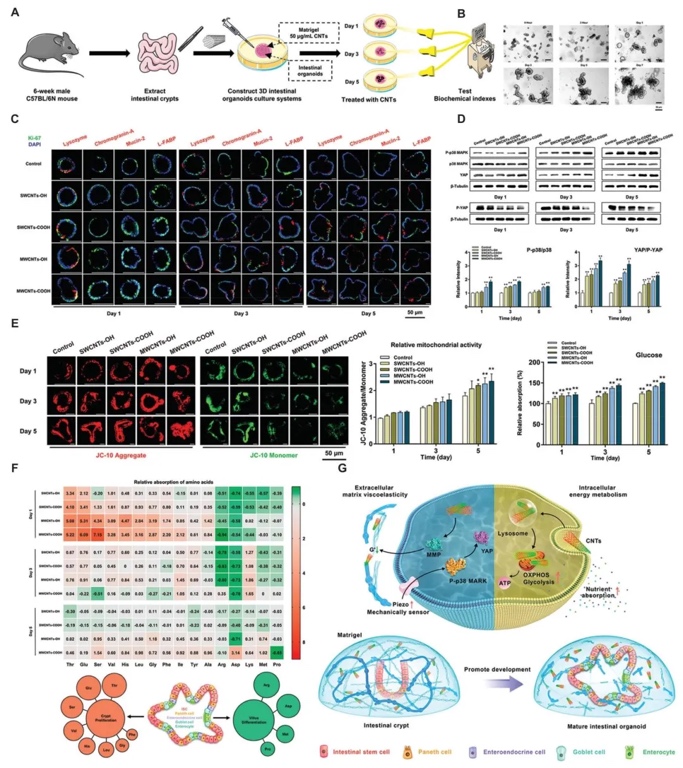

5. 碳納米管對腸道類器官增殖和分化的影響。實驗過程圖像顯示用碳納米管處理腸道類器官,光學圖像呈現其隨時間的發育情況。染色圖像標記不同上皮細胞,Western blot分析相關蛋白表達,還有線粒體膜電位、氨基酸吸收熱圖等數據,表明碳納米管能促進腸道類器官發育。

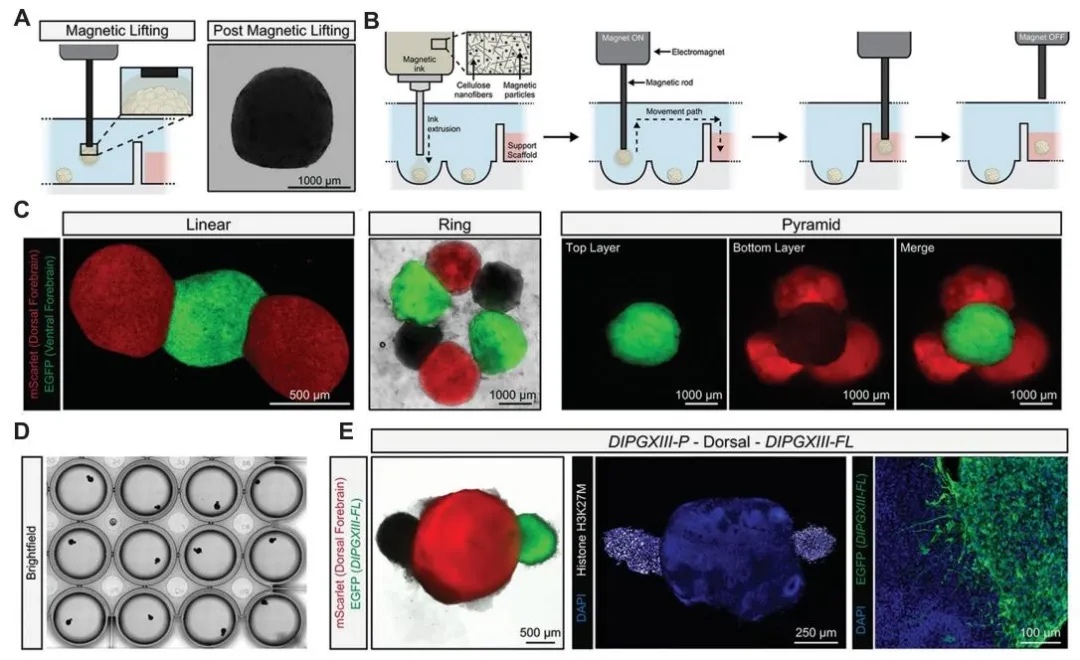

6. 3D打印用于神經類器官的發展。圖7展示了磁增強神經類器官的過程和空間圖案化器官轉移平臺,明亮場和免疫熒光染色圖像展示了神經形態類器官和彌漫性橋腦膠質瘤類器官的融合及組裝情況,體現了3D打印可精準操控神經類器官的構建。

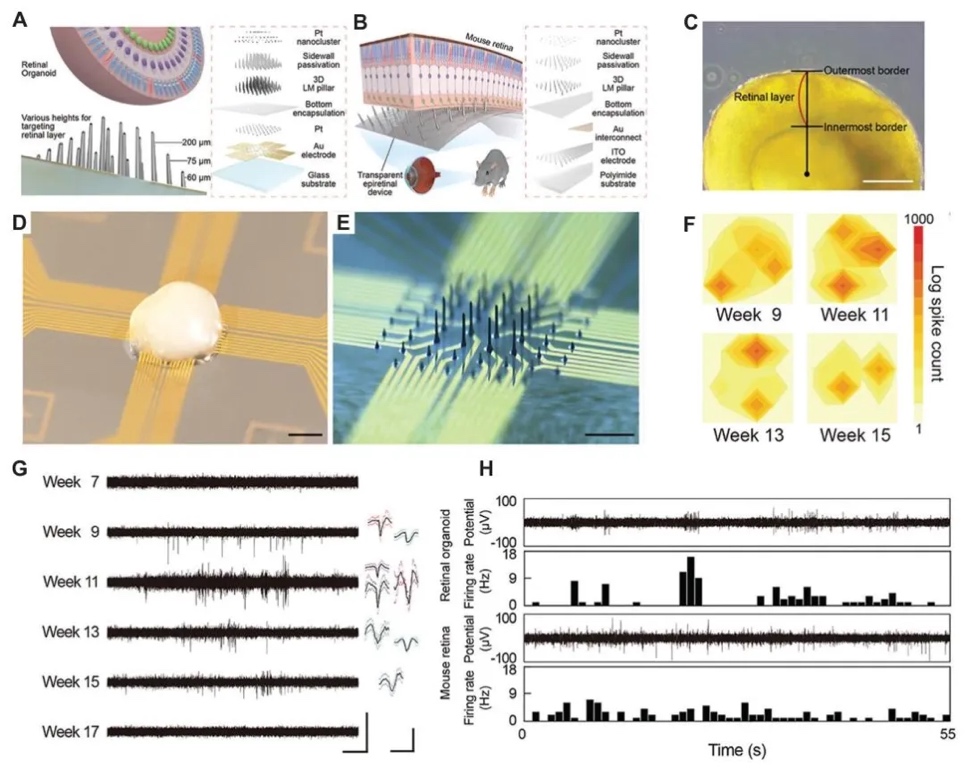

7. 利用3D打印監測視網膜類器官發育的情況。圖8呈現了帶有3D液態金屬電極的微電極陣列和3D前視網膜膜裝置,圖像展示了人視網膜類器官中的視網膜層、放置在微電極陣列上的視網膜類器官等。還有放電率變化和單個單位活動的圖表,能精準監測視網膜類器官發育過程中的電生理信號。

結論

類器官因能逼真模擬組織器官結構功能、展現細胞間相互作用,在生物醫學研究中備受關注,但仍面臨結構功能需優化、缺乏與其他細胞及微環境的互動、批次間差異大等挑戰。3D生物打印技術可精準定位細胞、構建合適結構體,在類器官發展中優勢顯著,如優化結構功能、營造生理微環境、實現高通量培養和構建大規模器官模型等。將3D生物打印與新方法結合,優化打印參數和設備,能進一步推動類器官發展。未來,3D生物打印在類器官研究中可從多方面發力,如調控干細胞行為、規范打印流程、優化生物墨水、融合其他技術、構建多器官平臺、拓展組織再生應用等,以充分發揮二者結合的潛力,推動生物醫學領域的進步。

文章來源:

https://www.accscience.com/journal/OR/1/1/10.36922/OR025040004

(責任編輯:admin)

Himed評估不同噴砂磨料在3

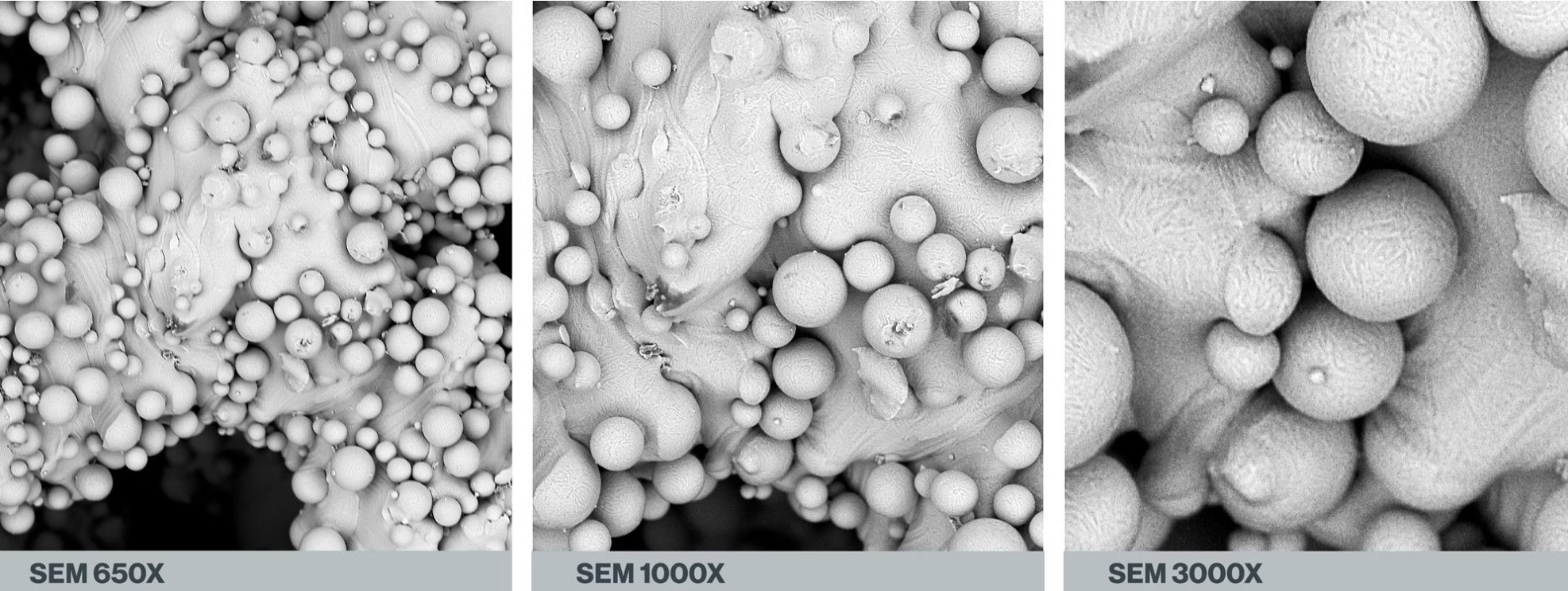

Himed評估不同噴砂磨料在3 粉末粒徑可以控制增材制造

粉末粒徑可以控制增材制造 Divergent公司以3D打印技

Divergent公司以3D打印技 浙大口腔醫學院:生物3D打

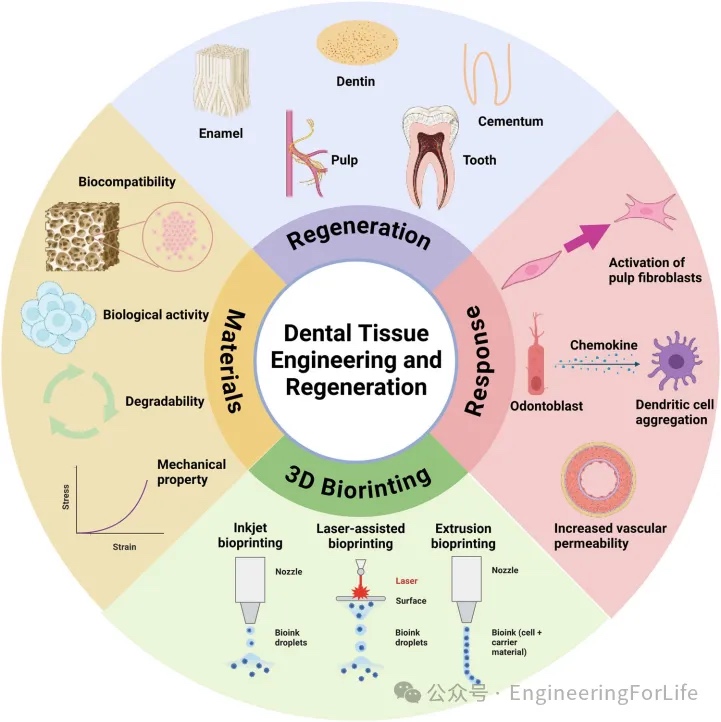

浙大口腔醫學院:生物3D打 新型類器官樣神經血管球促

新型類器官樣神經血管球促 推動粘結劑噴射(鑄造/金

推動粘結劑噴射(鑄造/金 選區激光熔化增材

選區激光熔化增材 大型聚合物3D打印

大型聚合物3D打印 6K Additive最新

6K Additive最新 如何打造增材制造

如何打造增材制造 從實驗室走向生產

從實驗室走向生產 3D打印在口腔修復

3D打印在口腔修復