補(bǔ)闕拾遺是什么生肖,詞語(yǔ)解譯解釋落實(shí)

時(shí)間:2025-04-16 21:40 來源:未知 作者:fangke 閱讀:次

補(bǔ)闕拾遺指的是生肖馬、生肖猴、生肖豬

補(bǔ)闕拾遺在十二生肖中代表的是馬、猴、豬

《拾遺補(bǔ)闕見真章,集腋成裘顯匠心》

"補(bǔ)闕拾遺"這一成語(yǔ)源自《漢書·藝文志》"采遺補(bǔ)闕,以成一家"的文獻(xiàn)整理傳統(tǒng),最早可追溯至周代史官"左史記言,右史記事"的職責(zé)分工。東漢班固在整理皇家藏書時(shí)提出"網(wǎng)羅放失,補(bǔ)綴漏逸"的治學(xué)理念,唐代顏師古注《漢書》時(shí)將其凝練為"補(bǔ)其闕漏,拾其遺逸"的治學(xué)方法。宋代司馬光編撰《資治通鑒》時(shí)踐行"遍閱舊史,旁采小說"的補(bǔ)遺原則,清代考據(jù)學(xué)派更將"拾遺補(bǔ)闕"發(fā)展為"無(wú)征不信"的學(xué)術(shù)規(guī)范。從現(xiàn)代知識(shí)管理角度看,這一成語(yǔ)生動(dòng)體現(xiàn)了中華文明"稽古右文"的傳承智慧,正如《文心雕龍》所言"采故實(shí)于前代,觀通變于當(dāng)今",在歷史長(zhǎng)河中不斷修補(bǔ)完善文化記憶。

該詞語(yǔ)與生肖鼠、牛、雞構(gòu)成巧妙呼應(yīng):鼠象征"鼠嚙蠹簡(jiǎn)"的文獻(xiàn)發(fā)現(xiàn)能力,代表在故紙堆中發(fā)掘珍貴史料;牛體現(xiàn)"牛角掛書"的勤勉精神,暗合皓首窮經(jīng)的學(xué)術(shù)堅(jiān)持;雞則代表"雞窗夜讀"的專注態(tài)度,呼應(yīng)"焚膏繼晷"的考據(jù)功夫——鼠的敏銳發(fā)現(xiàn)遺漏,牛的耐力系統(tǒng)整理,雞的準(zhǔn)時(shí)喚醒新知,三者共同演繹著文化傳承的完整鏈條:在鼠的機(jī)警搜尋下,牛的堅(jiān)韌填補(bǔ)空白,而雞的守時(shí)則確保薪火相傳,最終實(shí)現(xiàn)"集腋成裘"的文化積累。

從敦煌藏經(jīng)洞的文獻(xiàn)搶救,到現(xiàn)代數(shù)字檔案館的建設(shè),中國(guó)人對(duì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)始終秉持"補(bǔ)其不足,拾其散佚"的傳承理念。那些鐫刻在青銅器上的銘文考釋,活躍在《四庫(kù)全書》編纂過程中的輯佚工作,都在印證《周易·系辭》"窮則變,變則通,通則久"的文化發(fā)展規(guī)律。這種"補(bǔ)闕拾遺"的學(xué)術(shù)精神,既是中華文明五千年綿延不斷的秘密所在,也為當(dāng)代大數(shù)據(jù)時(shí)代的知識(shí)治理提供了寶貴啟示——唯有不斷修補(bǔ)知識(shí)漏洞,方能織就人類文明的完整圖景。

(責(zé)任編輯:fangke)

最新內(nèi)容

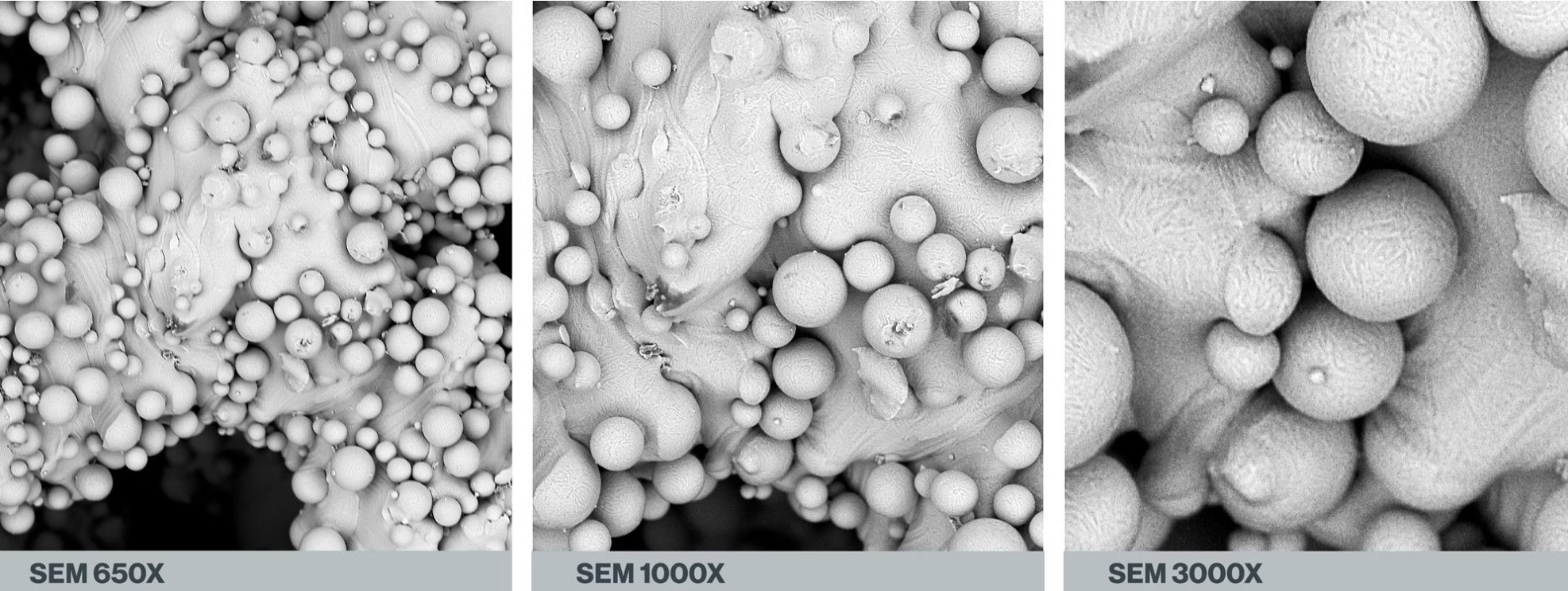

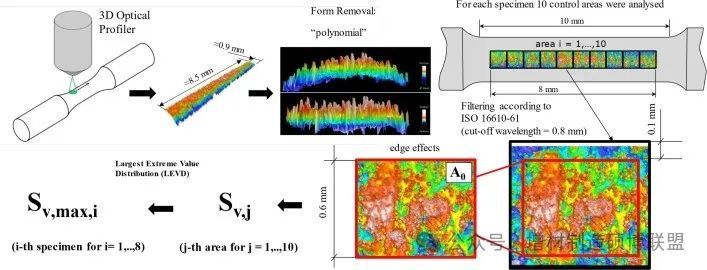

- ·Himed評(píng)估不同噴砂磨料在3D打印鈦合金

- ·粉末粒徑可以控制增材制造合金微觀結(jié)構(gòu)

- ·Divergent公司以3D打印技術(shù)驅(qū)動(dòng)汽車制

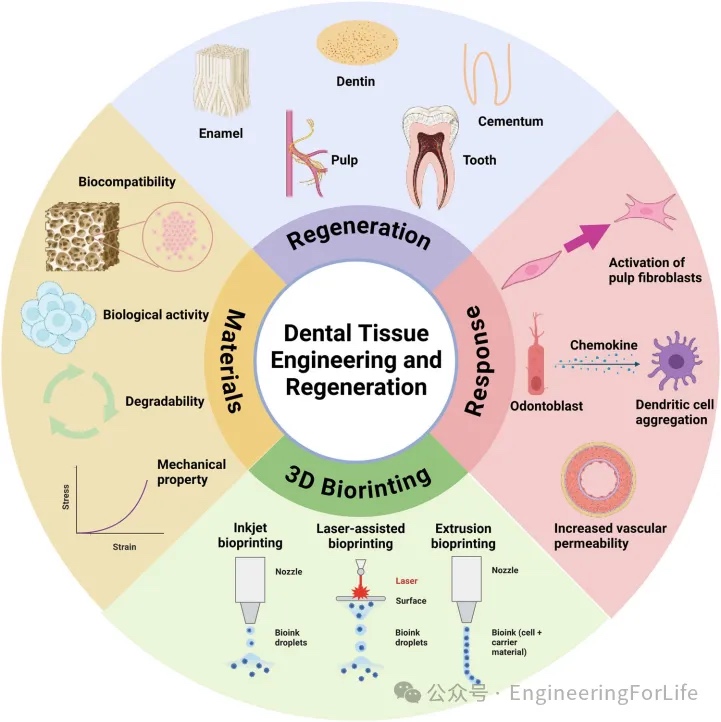

- ·浙大口腔醫(yī)學(xué)院:生物3D打印在牙科組織

- ·新型類器官樣神經(jīng)血管球促進(jìn)皮瓣移植研

- ·推動(dòng)粘結(jié)劑噴射(鑄造/金屬/陶瓷)3D打

- ·工程化活體材料與3D生物打印融合:現(xiàn)狀

- ·鋁激光增材制造:基于可持續(xù)性視角的挑

- ·南航顧冬冬教授頂刊:《航空航天高性能

- ·3D打印多材料生物牙冠:多級(jí)結(jié)構(gòu)調(diào)控與

熱點(diǎn)內(nèi)容

Himed評(píng)估不同噴砂磨料在3

Himed評(píng)估不同噴砂磨料在3 粉末粒徑可以控制增材制造

粉末粒徑可以控制增材制造 Divergent公司以3D打印技

Divergent公司以3D打印技 浙大口腔醫(yī)學(xué)院:生物3D打

浙大口腔醫(yī)學(xué)院:生物3D打 新型類器官樣神經(jīng)血管球促

新型類器官樣神經(jīng)血管球促 推動(dòng)粘結(jié)劑噴射(鑄造/金

推動(dòng)粘結(jié)劑噴射(鑄造/金 選區(qū)激光熔化增材

選區(qū)激光熔化增材 大型聚合物3D打印

大型聚合物3D打印 6K Additive最新

6K Additive最新 如何打造增材制造

如何打造增材制造 從實(shí)驗(yàn)室走向生產(chǎn)

從實(shí)驗(yàn)室走向生產(chǎn) 3D打印在口腔修復(fù)

3D打印在口腔修復(fù)