3D打印還原清朝古樂器

你在玩什么?對,就是在問你。網游?Xbox?那你就OUT了。皇城根兒,你身邊兒有這么一群年輕人,他們玩的是清朝古樂器復原。把這些幾近失傳的老祖宗文物,用時下最潮的3D打印機和年代感極強的工廠車床一一復刻成型,這些玩品不僅當成國禮送給過國際友人,演奏出的“中和韶樂”更被列入北京市非物質文化遺產名錄,今年正在準備申報國家非遺。

清代古籍中記錄的排簫圖樣

手鼓

一群年輕人,玩得開心最重要

朱漆描金龍首尾笛

朱漆描金篪

朱漆描金云龍紋排簫

手工復刻,一絲不茍

為啥玩這個?

“中和韶樂”是明、清兩朝的皇家祭祀音樂。這些用來演奏“中和韶樂”的古老樂器幾近失傳。在北方,像篪(音同“遲”)這種與笛子相近的竹管樂器用不了幾次就會開裂。再加上沒有樂器廠專門制造,當第一根花3000元錢定制的篪壞掉以后,團隊的領頭人王玲有了自己動手造樂器的念頭。

是怎么玩的?

因愛好玩到一起的團隊,學什么的都有。學歷史的霍燚自告奮勇,成了古籍“翻譯師”,對著如天書一般的古代文獻翻譯制作篪的數據。有了數據,便開始選材。竹子太嬌貴,只能從其他材質下手。銅、鐵、塑料找了個遍,在霍翻譯將篪的各種數據爛熟于心時,終于在一個建材市場里找到了家裝時常見的PPR熱水管。這種熱水管無論是孔徑還是壁厚都與篪驚人地吻合。

消息傳來,大家的心里都樂開了花。他們復原的篪身上共有6個孔,經過反復試驗,這種現代材料配合著電鉆,鉆出了與史料上記載一樣大小、精細的孔……在這些年輕人的手下,造價不到20塊錢的建材用管,竟然真的把老古董復刻出來了。

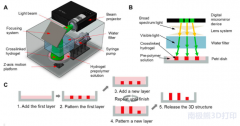

在這批被復刻的清代樂器中,還有專門用3D打印機完成的笙斗。清代笙斗的原材質是木頭,在團隊“技術控”黨宏斌的3D掃描建模后,這個笙的重要部件被3D打印機完全“打印”,既便宜又耐用。

此外,這幾個玩樂器的人還用到了年代感極強的工廠車床,前前后后,一共復刻了10余件清代宮廷樂器,包括朱漆描金龍首尾笛、朱漆描金篪、朱漆描金簫、朱漆描金云龍紋排簫、塤、手鼓、杖鼓、導迎鼓、口弦、胡笳等。

其中,用這些復刻的古樂器演奏出的“中和韶樂”被列入北京市非物質文化遺產名錄,今年正在準備申報國家非遺。

更讓這個團隊感到自豪的是,他們手工流水線上制作生產的一批篪還被當作國禮在赴法國進行文化交流時送給了法國人。

他們都是誰?

這么會玩,他們都是誰?

其實,造古樂器只是他們的“副業”,他們是天壇公園神樂署的工作人員,有的是講解員,有的是中和韶樂的表演者。

王玲(負責人,統領全局)

霍燚(主攻理論研究及樂器監制,實為講解員,笙演奏員)

徐繼偉(負責樂器制作,實為舞臺燈光音響)

宋磊(負責樂器制作及雕刻,實為講解員)

王威(負責彩繪紋飾的設計與制作,實為講解員)

黨宏斌(負責3D建模及制作,實為講解員)

王宗瑛(負責配飾設計與制作,實為講解展示組負責人

延伸閱讀 一次大膽的創新

對于這群在古樂器復原領域玩得出彩的年輕人,中國音樂學院國樂系教授、笛簫演奏家張維良表示贊同與肯定。他說,“在古代,篪這種樂器就有很多種材料,竹子、玉器和骨頭等,如今為了搶救民族樂器,又大膽地使用現代技術,是一種創新。”

同時,他希望盡量多恢復一些古譜,把這些樂器拿到舞臺上去演奏出聲。此外,還要針對這些樂器展開研究,找到符合現代人的表達方式,把古老的樂器融入到時代中,讓它煥發時代氣息。

(責任編輯:admin)

3D打印黃金吊墜讓人們銘記

3D打印黃金吊墜讓人們銘記 令人驚艷的3D打印噴氣飛行

令人驚艷的3D打印噴氣飛行 全球PK 3D打印PPSU,SOLVA

全球PK 3D打印PPSU,SOLVA 看3D打印自動化單元如何在

看3D打印自動化單元如何在 大型高精度電子結構件產品

大型高精度電子結構件產品 新型防偽技術:同一束光照

新型防偽技術:同一束光照 用于細胞3D打印的

用于細胞3D打印的