納米級的雙光子3D打印技術,背后竟有這么多故事

時間:2019-02-18 11:58 來源:南極熊 作者:中國3D打印網 閱讀:次

今天要講的雙光子“掏洞”技術,有3個“最”:

-最精細的“雕刻”技術:納米牛

-與最偉大的物理學家密切相關:愛因斯坦

-類屬最時髦的制造技術:3D打印

聲明一點:此項技術并不是"在固體中掏出真空洞",而是“液體中掏出固體洞”。與題意可能有偏離,但此技術的核心思想應該是很適合此問題的。

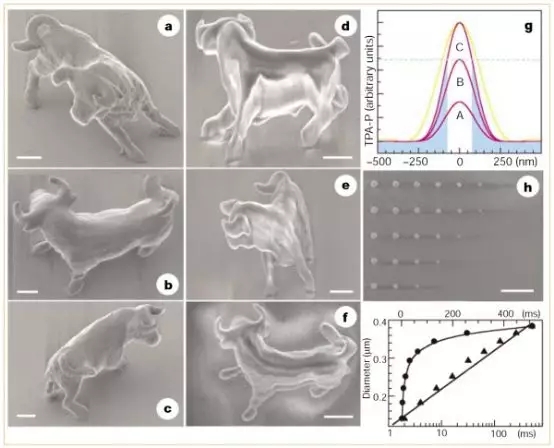

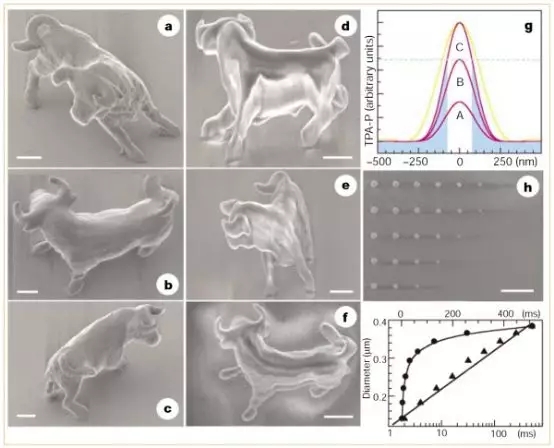

先放上納米牛。這頭牛10微米長,7微米高,加工精度高達150納米,已接近光的衍射極限。這是東京大阪大學的Kawata教授以及孫洪波教授在2001年研究成果,發表在Nature期刊上[1]。

有人覺得不過癮,于2014年在一根針上制作了世界上最小的人體雕塑。

這就是傳說中的“雙光子3D打印”技術,也是唯一的“掏洞型3D打印技術”。

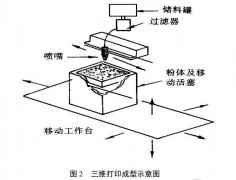

何出此言呢? 原來,絕大部分3D打印技術,本質上都是一種“2D堆疊技術”。它們之間的差別,不過是堆疊材料不同、成型原理不同而已。

以最著名的SLA光固化3D打印來說:

-基本原理:光敏樹脂被激光點照射后,由液體變成固體;未被照射則保持為液體。

-2D繪畫 :每次僅在“固液結合面”上成型,形成薄薄的一層圖案。

-堆疊成型:畫完第1層之后,再畫第2層,循環往復……

那么,只要激光點足夠小、層層之間的高度足夠低,不就可以制作超高精度的雕塑了嗎?又干嘛非要用“掏洞型”的雙光子3D打印技術呢?

其實工程上的情況,一般都要比理論復雜。就舉一個最顯而易見的工程問題,SLA打印技術,在“固液結合面”上打印過程中和Z軸移動過程中,免不了要產生微小的漣漪。

這些漣漪很細微,幾乎觀察不到。之所以不影響SLA打印,是因為SLA的打印精度一般在0.1毫米左右,也就是100微米或者100000納米,離納米級的精度還差成千上萬倍啊!

所以,我們決定放棄“固液結合面”成型。換個思路,直接在液體內部掏出固體如何?

這就是所謂的“掏洞型”3D打印技術。

穿透液體去“掏洞”,沒那么容易

在液體中的掏洞原理,說起來簡單,但又不簡單。

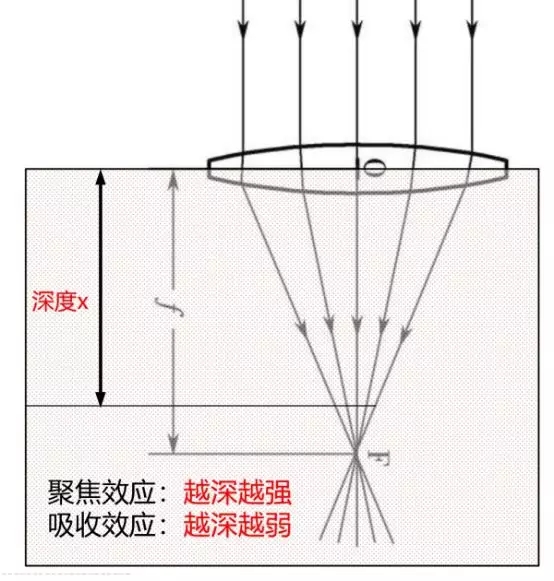

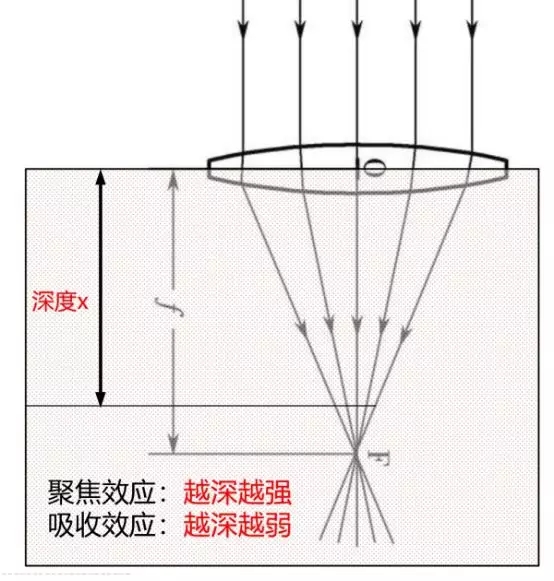

為什么說起來簡單呢?因為它的基本思路太常見了:利用弱光穿透表面液體,在一點處匯集成強光實現固化。

不好意思放錯圖了,應該是下面這張圖:

這就是簡單的凸透鏡/凹面鏡聚光原理:每一束弱光強度都不夠,但在焦點處會產生強大的效應。這東西還超便宜,淘寶上幾十塊錢一個。

早在幾千年前,阿基米德還利用這一原理以弱勝強呢,就像咱們小時候用放大鏡來燒死螞蟻一樣。

這個原理是不是太簡單了?放在幾千年前,這稱之為大智慧,我是信的。但要說這與愛因斯坦有關,那不是開玩笑嗎?

但實際上,“掏洞型”的雙光子3D打印一點也不簡單! 它與量子理論的發展相依共舞、前前后后花了100多年才能實現。究竟是怎么回事?

原來,激光束在聚焦的同時,也在被沿途的液體吸收。

聚焦效應:越深越強。

吸引效應:越深越弱。

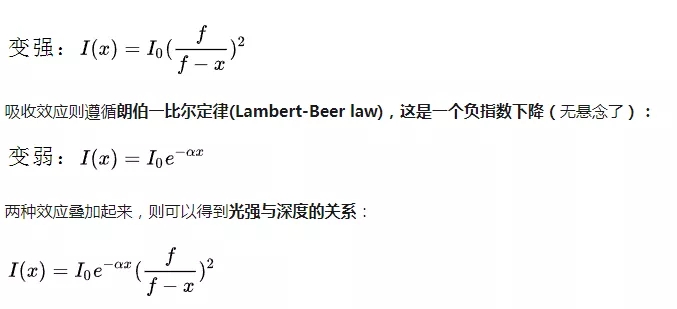

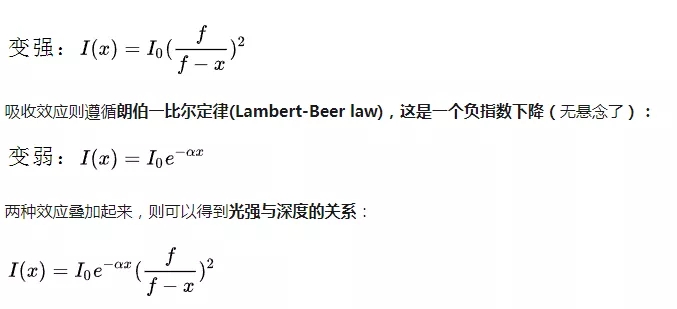

變強與變弱兩種效應針鋒相對,當矛與盾相遇,熟強熟弱呢?還是來算一下吧:

聚焦效應就是一個幾何方程,按平方反比增強:

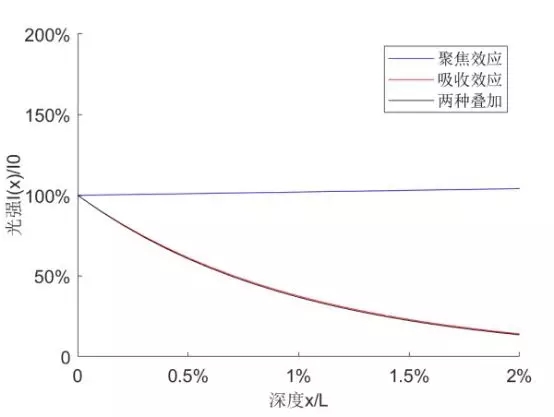

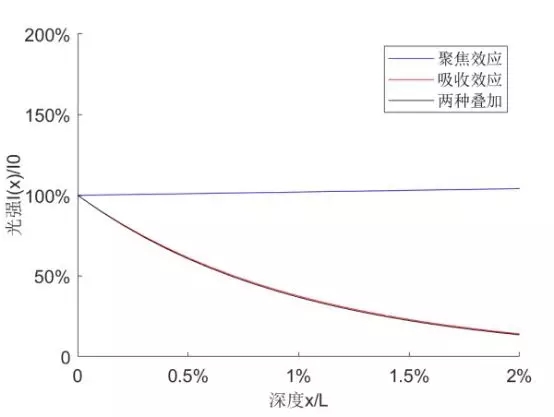

公式不直觀,定性地做個圖看看,可以發現:負指數的吸收效應太強了(紅色線),才不到2%的深度就完全主宰了平方反比的聚焦效應(藍色線)。最終效果是:兩種效應下,越深光強越弱,完全達不到“掏洞”的目的。

注:I(x)并非是單調遞減函數。公式中有介質參數α、焦距參數f等。若任意選擇參數,也是有可能實現聚焦效果的,但在現實世界中并不存在這樣的參數。

-最精細的“雕刻”技術:納米牛

-與最偉大的物理學家密切相關:愛因斯坦

-類屬最時髦的制造技術:3D打印

聲明一點:此項技術并不是"在固體中掏出真空洞",而是“液體中掏出固體洞”。與題意可能有偏離,但此技術的核心思想應該是很適合此問題的。

先放上納米牛。這頭牛10微米長,7微米高,加工精度高達150納米,已接近光的衍射極限。這是東京大阪大學的Kawata教授以及孫洪波教授在2001年研究成果,發表在Nature期刊上[1]。

『圖片來源:文獻[2]』

有人覺得不過癮,于2014年在一根針上制作了世界上最小的人體雕塑。

『圖片來源:文獻[3]』

這就是傳說中的“雙光子3D打印”技術,也是唯一的“掏洞型3D打印技術”。

何出此言呢? 原來,絕大部分3D打印技術,本質上都是一種“2D堆疊技術”。它們之間的差別,不過是堆疊材料不同、成型原理不同而已。

以最著名的SLA光固化3D打印來說:

-基本原理:光敏樹脂被激光點照射后,由液體變成固體;未被照射則保持為液體。

-2D繪畫 :每次僅在“固液結合面”上成型,形成薄薄的一層圖案。

-堆疊成型:畫完第1層之后,再畫第2層,循環往復……

那么,只要激光點足夠小、層層之間的高度足夠低,不就可以制作超高精度的雕塑了嗎?又干嘛非要用“掏洞型”的雙光子3D打印技術呢?

其實工程上的情況,一般都要比理論復雜。就舉一個最顯而易見的工程問題,SLA打印技術,在“固液結合面”上打印過程中和Z軸移動過程中,免不了要產生微小的漣漪。

這些漣漪很細微,幾乎觀察不到。之所以不影響SLA打印,是因為SLA的打印精度一般在0.1毫米左右,也就是100微米或者100000納米,離納米級的精度還差成千上萬倍啊!

所以,我們決定放棄“固液結合面”成型。換個思路,直接在液體內部掏出固體如何?

這就是所謂的“掏洞型”3D打印技術。

穿透液體去“掏洞”,沒那么容易

在液體中的掏洞原理,說起來簡單,但又不簡單。

為什么說起來簡單呢?因為它的基本思路太常見了:利用弱光穿透表面液體,在一點處匯集成強光實現固化。

不好意思放錯圖了,應該是下面這張圖:

這就是簡單的凸透鏡/凹面鏡聚光原理:每一束弱光強度都不夠,但在焦點處會產生強大的效應。這東西還超便宜,淘寶上幾十塊錢一個。

早在幾千年前,阿基米德還利用這一原理以弱勝強呢,就像咱們小時候用放大鏡來燒死螞蟻一樣。

『阿基米德的故事』

這個原理是不是太簡單了?放在幾千年前,這稱之為大智慧,我是信的。但要說這與愛因斯坦有關,那不是開玩笑嗎?

但實際上,“掏洞型”的雙光子3D打印一點也不簡單! 它與量子理論的發展相依共舞、前前后后花了100多年才能實現。究竟是怎么回事?

原來,激光束在聚焦的同時,也在被沿途的液體吸收。

聚焦效應:越深越強。

吸引效應:越深越弱。

變強與變弱兩種效應針鋒相對,當矛與盾相遇,熟強熟弱呢?還是來算一下吧:

聚焦效應就是一個幾何方程,按平方反比增強:

公式不直觀,定性地做個圖看看,可以發現:負指數的吸收效應太強了(紅色線),才不到2%的深度就完全主宰了平方反比的聚焦效應(藍色線)。最終效果是:兩種效應下,越深光強越弱,完全達不到“掏洞”的目的。

注:I(x)并非是單調遞減函數。公式中有介質參數α、焦距參數f等。若任意選擇參數,也是有可能實現聚焦效果的,但在現實世界中并不存在這樣的參數。

(責任編輯:admin)

最新內容

熱點內容

改裝|3D打印機創意改裝來

改裝|3D打印機創意改裝來 3D打印到底離我們有多近?

3D打印到底離我們有多近? 3D打印一個模型多少錢?

3D打印一個模型多少錢? 3D打印技術科普全解

3D打印技術科普全解 一個智能高效的3D

一個智能高效的3D