具有增強機械強度和生物活性的3D生物打印組織工程骨

時間:2024-09-05 09:20 來源: EngineeringForLife 作者:admin 閱讀:次

來自哈爾濱醫科大學附屬第二醫院的Xintao Wang團隊創新性地開發了新一代組織工程骨結構,它能夠時間性調節免疫反應、平衡促炎和抗炎活動,并促進骨再生與修復,以應對大尺寸骨缺損中愈合延遲和非結合的挑戰。利用包括多物理場輔助聯合去細胞化、側鏈生物化學修飾和無菌凍干等創新技術,合成了一種新穎的光固化細胞外基質水凝膠——甲基丙烯酰化骨源去細胞化細胞外基質(bdECM-MA)。將bdECM-MA與硅替代的磷酸鈣和骨髓間充質干細胞結合后,通過數字光處理3D生物打印制造出組織工程骨。該研究在體外證實,工程骨保持高細胞活性的同時,達到了MPa級別的機械強度。此外,這種工程骨展現出出色的成骨、成血管和免疫調節功能。免疫調節功能的分子機制之一涉及對p38-MAPK通路的抑制。首創性的體內發現是,基于天然生物材料的組織工程骨表現出順序免疫調節特性,相繼激活促炎和抗炎反應,顯著加速骨缺損的修復。本研究為自體骨替代材料的研發和治療大尺寸骨缺損提供了新的研究基礎和有效方法。相關工作以題為“3D Bioprinted Tissue-Engineered Bone with Enhanced Mechanical Strength and Bioactivities: Accelerating Bone Defect Repair through Sequential Immunomodulatory Properties”的文章發表在2024年08月18日的期刊《Advanced Healthcare Materials》。

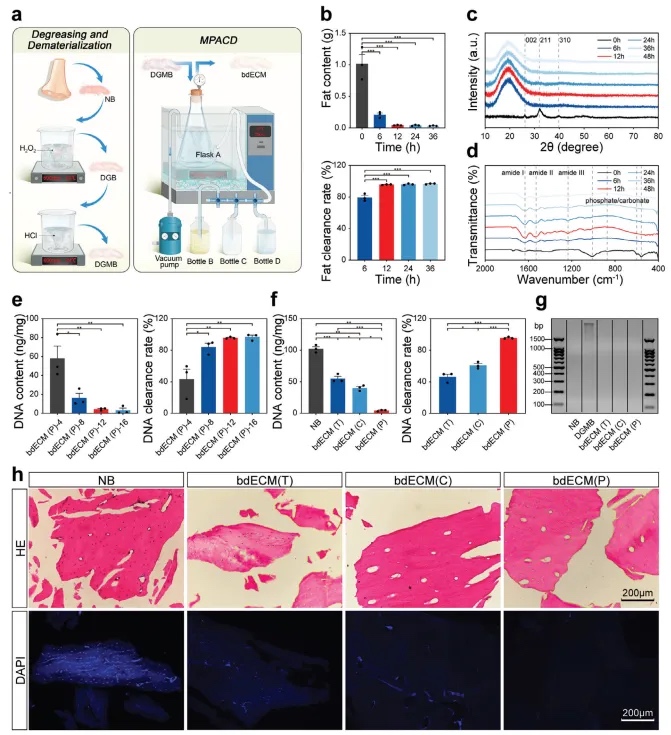

【脫脂和脫礦質的優化與標準化】

在本研究中,bdECM-MA的制備按照詳細的順序步驟進行,從碎骨開始,然后脫脂、脫礦質、脫細胞、研磨、消化、修飾,最后冷凍干燥。初始步驟涉及在液氮中粉碎牛骨以產生1×1×1 mm的未處理正常骨(NB)顆粒,為后續治療做好準備。NB顆粒的這種特定大小有助于防止由于固有組織蛋白與用于脫脂、脫礦和脫細胞的試劑之間過度接觸而引起的變性,從而促進更受控的反應。

在脫脂過程中,沒有使用有機溶劑,而是選擇了對組織生物活性影響較小的易去除的H2O2。經過脫脂處理的骨頭(DGB)通過鹽酸法進行脫礦處理,產生脫脂脫礦骨(DGMB)(圖1a)。為了計算組織中的脂肪含量,本文進行了索氏提取實驗。在5克的每個骨組織中,脂肪含量僅為0.043 ± 0.006克,而在12小時的脫脂后,脂肪清除率為95.74% ± 0.57%(圖1b)。延長脫脂時間并沒有顯著提高脂肪含量和清除率。

圖1c,d描述了DGB的脫礦過程。隨著脫礦時間的延長,X射線衍射(XRD)顯示在0小時脫礦組中出現的晶體HA峰值2θ為26.21(002), 32.19(211)和40.06(310)逐漸減弱,6小時后衰減明顯可見。同時,傅里葉變換紅外(FT-IR)光譜顯示,脫礦6小時后,未脫礦骨中位于1010.87、871.50、600.09和556.51 cm−1的磷酸鹽和碳酸鹽峰消失。此外,代表酰胺鍵的峰位在1628.90、1536.28和1234.74 cm−1隨脫礦時間增加呈現先銳后緩的趨勢,最銳利的時間點在12小時。這一現象表明,骨礦物質的去除暴露了更多的內在蛋白,這些蛋白在12小時的關鍵時期完全暴露。12小時后,由于組織長期處于酸性環境中導致蛋白質變性,峰值變得平緩。

圖1 改良的bdECM制備流程

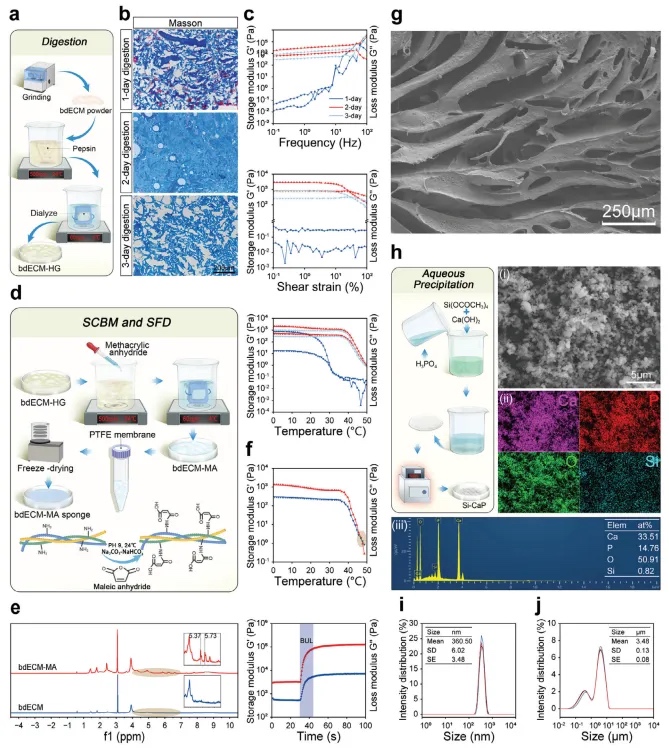

【bdECM的最佳消化時間】

為確定bdECM的最佳消化時間,本文分別使用染色和流變測試進行了結構和流變學評估(圖2a)。改良的馬松三色染色(圖2b)顯示,在1天消化組中,有明顯未完全消化的大片段膠原纖維殘留以及一些紅色染色結構。這些結構代表來自脫細胞過程的殘余胞漿,可能會引發微弱的免疫反應。然而,在2天消化組中,未完全消化的膠原纖維和紅色染色結構消失了,并且觀察到膠原纖維顯著的自我交聯,形成了一個完整的膜。在3天消化組中,雖然未觀察到未完全消化的膠原纖維和紅色染色結構,但切片主要呈現碎片化和分散的模式,表明自我交聯能力降低。這些發現在HE染色圖像中很明顯。

圖2 bdECM-MA和Si-CaP的制備及物理性質

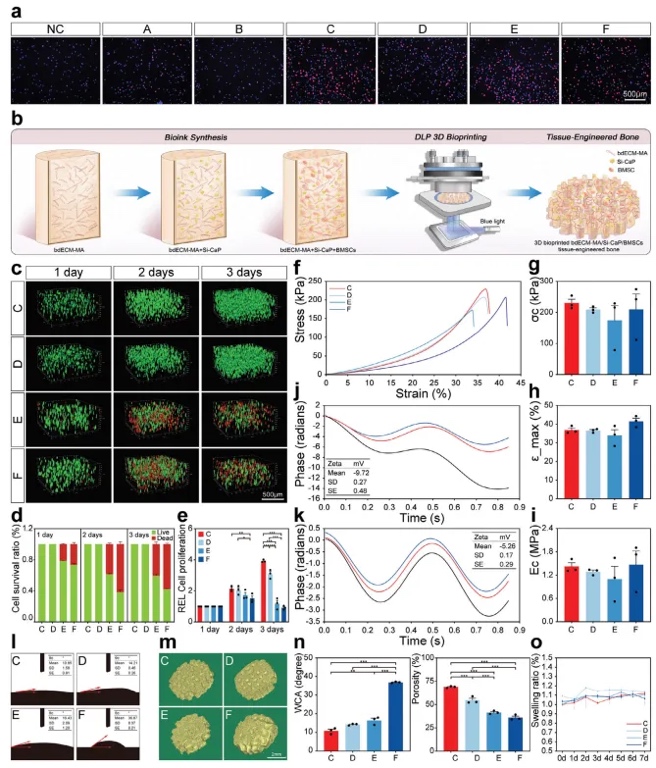

【不同濃度生物墨水的生物相容性和細胞增殖活性】

在初步篩選出維持細胞活性的bdECM-MA和Si-CaP濃度后,根據濃度進行匹配和分組,最終確定了六種生物墨水:5% bdECM-MA + 0.5 mg mL−1 Si-CaP(A組),5% bdECM-MA + 1 mg mL−1 Si-CaP(B組),10% bdECM-MA + 0.5 mg mL−1 Si-CaP(C組),10% bdECM-MA + 1 mg mL−1 Si-CaP(D組),20% bdECM-MA + 0.5 mg mL−1 Si-CaP(E組),以及20% bdECM-MA + 1 mg mL−1 Si-CaP(F組)。為了評估這六組的生物相容性,本文進行了另一次CCK-8測定。結果表明:所有六組都對細胞活性有積極影響,其OD值顯著高于NC組。本文進一步研究材料濃度對細胞增殖的影響并選擇最佳濃度范圍,通過5-乙炔基-2′-脫氧尿苷(EdU)實驗進行。如圖3a所示,代表增殖細胞的紅色染色細胞在A組和B組中明顯少于其他實驗組,并且與NC組的差異不顯著。因此,5% bdECM-MA不適合理想的組織工程骨制造,因為它促進的細胞增殖非常少并且具有低機械強度。在其他具有一致bdECM-MA濃度的實驗組中,C組和E組的紅色染色細胞少于D組和F組。根據本研究團隊之前的研究,將這種現象歸因于1 mg mL−1的Si-CaP的強大成骨誘導性,它顯著促進了BMSC分化為成骨細胞,從而減少了它們的增殖活性。

圖3 3D生物打印初始支架的制備、表征及組分濃度測定

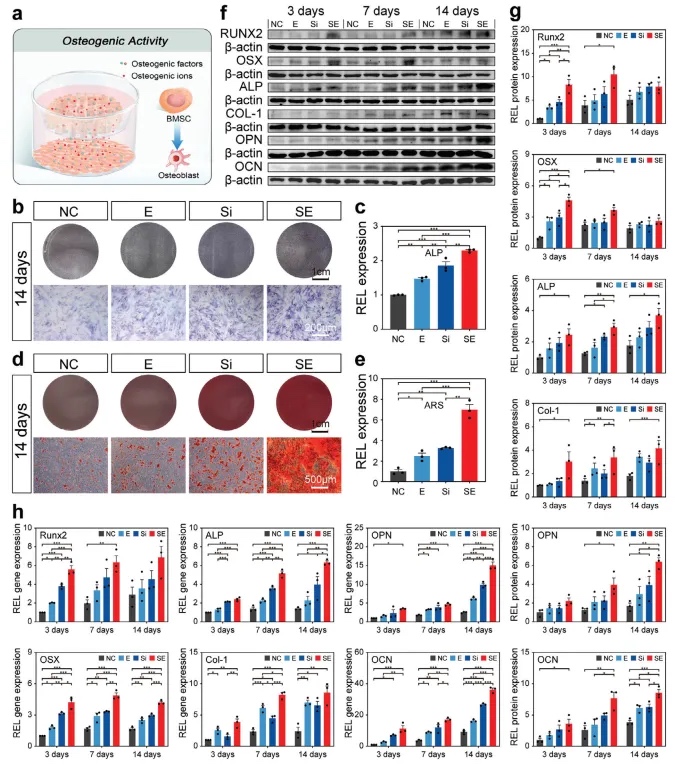

【成骨活性】

組織工程骨與骨髓間充質干細胞(BMSCs)共培養(圖4a)。通過染色圖像定性檢測成骨分化的早期標志物堿性磷酸酶(ALP)。代表ALP表達的藍色染色程度從NC組到E組、Si組和SE組逐漸增強(圖4b),統計分析確認各組間存在顯著差異(圖4c)。這一趨勢在茜素紅S(ARS)染色中更加明顯(圖4d),SE組中的ARS表達量是NC組的七倍(圖4e)。

圖4 3D生物打印新型組織工程骨的成骨活性評估

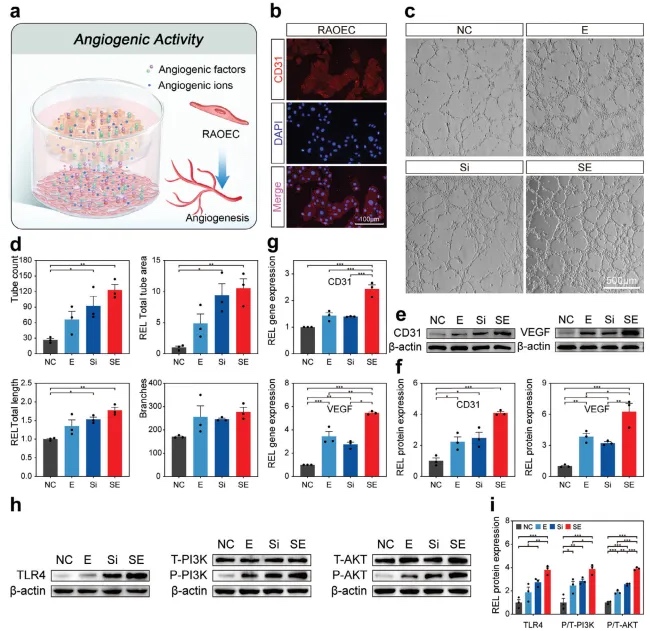

【血管生成活性】

本文分離了大鼠主動脈內皮細胞(RAOECs)并將它們與本實驗中的組織工程骨共培養(圖5a)。CD31免疫熒光染色顯示,提取的細胞呈扁平多邊形,且強烈表達CD31,證實它們是原代RAOEC(圖5b)。為了評估組織工程骨的血管生成活性,本文進行了管形成實驗。如圖5c所示,SE組顯示出比其他三組更強的管形成能力,E組的表現優于Si組,而Si組則優于NC組。然而,觀察研究與隨后的統計分析之間存在差異。盡管SE組和Si組的管數、總管面積和總管長度均顯著高于NC組,但NC組和E組之間沒有觀察到顯著的統計學差異(圖5d)。進一步分析圖5c顯示,E組的管壁明顯更厚,細胞數量更多,表明bdECM-MA促進了RAOEC的增殖。在管壁較厚、同一視野內細胞數量較多的組中,管數、總管面積和總管長度預計會減少。

圖5 3D生物打印新型組織工程骨中血管生成活性的評估

(責任編輯:admin)

最新內容

熱點內容

649美元!Revopoint全新Me

649美元!Revopoint全新Me 649美元!Revopoint全新Re

649美元!Revopoint全新Re 蘇黎世聯邦理工學院推出采

蘇黎世聯邦理工學院推出采 貴州首例!貴州醫附院骨科

貴州首例!貴州醫附院骨科 浙江省人民醫院/浙江大學

浙江省人民醫院/浙江大學 ADNOC Gas使用3D打印按需

ADNOC Gas使用3D打印按需 哥倫比亞大學采用

哥倫比亞大學采用 失去1/3掌面,浙大

失去1/3掌面,浙大 3D打印軟皮墊增強

3D打印軟皮墊增強 3D打印替換患病脊

3D打印替換患病脊 功能材料新“大門

功能材料新“大門 老牌運動品牌Jack

老牌運動品牌Jack