3D打印能否稱得上“第三次工業革命”?

3D打印技術的核心思想最早起源于美國。早在1892年,J.E.Blanther在其專利中曾建議用分層制造法構成三維地形圖。1902年,CarloBaese的專利提出了用光敏聚合物制造塑料件的原理。1904年,Perera提出了在硬紙板上切割輪廓線,然后將這些硬紙板粘結成三維地形圖的方法。20世紀50年代之后,出現了上百個有關3D打印的專利。

現代3D打印技術的出現,起源于二十世紀八十年代中后期。此后,3D打印技術有了根本性的發展,出現了更多的專利。如:1986年Hull發明了立體光固化成型(SLA,StereoLithography Appearance),1988年Feygin發明了分層物體制造,1989年Deckard發明了粉末材料選擇性激光燒結技術(SLS,Selective Laser Sintering),1992年Crump發明了熔融沉積成型技術(FDM,FusedDepositionModeling),1993年Sachs在麻省理工大學發明了3D打印技術等。

隨著各類3D打印專利技術的不斷發明,其相應的生產設備也被相繼研發而出。如:1988年,美國的3DSystems公司根據Hull的專利,生產出了世界上第一臺現代3D打印設備——SLA-250(立體光固化成型機),開創了3D打印技術發展的新紀元。在此后的多年中,3D打印技術蓬勃發展,涌現出了十余種新工藝及相應的3D打印設備。

3D打印技術是一種跨學科的交叉技術,打印材料是該技術的核心。一種材料的出現,直接決定了其三維打印的成型工藝、設備結構、成型件的性能等。從1988年的立體光固化成型(SLA)技術的出現到當今的三維打印成型,都是由于某一種新材料的出現而引起的,如:液態光敏樹脂決定了SLA工藝與設備,薄層材料決定了LOM工藝與設備,絲狀材料決定了FDM工藝與設備等。由于材料在物理形態、化學性能等方面存在差別,才形成了今天3D打印材料的多品種 和3D打印的不同成型方法。

3D打印技術在這幾十年的發展中,新材料是3D打印技術的重要推動力。全世界從事3D打印技術的公司和大學等都在積極地研發用途更為廣泛、打印成型更為簡便的新材料。

3D打印可以稱得上“第三次工業革命”?

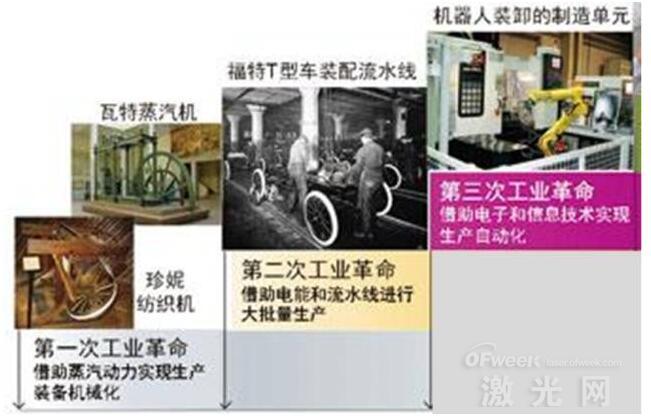

3D打印是對傳統制造業的一種顛覆性變革,有人甚至將3D打印機看成是第三次工業革命的影子,與蒸汽機和電力相提并論。

很顯然,與傳統制造相比,3D打印的制作工序、個性化需求及人力成本具有顛覆性變革意義。從操作工序上來說,傳統的制造工藝是對原材料進行剪裁、拼接后連接而成,而3D打印是通過軟件設計,一層一層堆積材料把產品做出來。3D打印通過將材料層層堆積的方法直接制造復雜的塑料制品、金屬零件和合金元件等,而不是像以前那樣對材料進行切割、鍛打和彎曲等工藝,不再需要工序麻煩地制作很多不同的元件,然后再去組裝它,可以不用傳統的大規模機床來制造小型的零部件。

從制造模式來說,過去是生產線規模化生產,今后則可能更多的是個性化的定制生產,產品上市時間縮短,同時不再需要庫存大量的零部件,也不需要大量生產。

3D打印適應越來越苛刻的個性化消費需求。傳統的大批量制造生產幾乎能夠提供任何人們最基本的吃穿住行玩等消費產品,但是這些產品都是標準化的,比較千篇一律,在個性化方面已經無法滿足人們日益增長的需求。而手工生產的個性化東西雖然地道,品質精良,內涵豐富,但是手工制造耗時巨大;而3D打印技術既可以滿足人們對個性化產品的追求欲望(如市面上買不到某件產品,3D打印機或許可以滿足你的心愿),還可以大大提高產品的生產效率。

從生產成本來說,3D打印無需機械加工或任何模具,就能直接從計算機的三維圖形自動生成實物零件,從而極大地縮短了產品的研制周期,大幅減少了材料的浪費,提高了生產效率,降低了生產成本;它還可以制造出傳統生產技術無法制造的、形狀結構極其復雜的零件。另外,3D打印極大地解放了勞動力,一個技術工人可以看管數臺打印機,就像紡織工人看管織布機一樣,可以節省大量的勞動力,而勞動效率卻有數倍甚至數十倍的提高。

正因為具備上述特點,3D打印被認為是先進制造技術和生產方式變革的產物。

眼下,智能軟件、新材料、機器人、新制造方法(例如3D打印)及基于網絡的商業服務模式這五大要素,正共同推動制造業向數字化方向發展,我們即將迎來第三次工業革命。

正因為如此,美國政府捷足先登,將3D打印攬入懷中,試圖成為新一輪工業革命的領導者,繼續占據全球工業的制高點。

(責任編輯:admin)

未來,3D打印將為供應鏈帶

未來,3D打印將為供應鏈帶 選區激光熔化SLM過程中打

選區激光熔化SLM過程中打 3D打印熱潮已過,下步將如

3D打印熱潮已過,下步將如 干貨:3D打印在一汽大眾汽

干貨:3D打印在一汽大眾汽 3D打印機為何能在環保問題

3D打印機為何能在環保問題 3D打印為供應鏈帶來意想不

3D打印為供應鏈帶來意想不 各類3D打印成型技

各類3D打印成型技