用6軸機器人3D打印的大型空間結構Iridescence Print

近日,在巴黎東京宮(Palais de Tokyo)舉辦的展會上,展出了一種新型的3D打印技術,該技術能夠以最少的材料3D打印全尺寸的建筑結構,而且幾乎不受空間的限制。這一展品的標題為Iridescence Print(虹色打印),據稱是首個完全由機器人設備自動3D打印完成的大規模建筑結構。這一技術的開發者是蘇黎世Gramazio Kohler研究所,這是一家專注于數字化制造和建筑相結合的研究所。

這一令人印象深刻的多彩裝置,是一個足有12米長的波浪起伏結構,它是由一臺配置了自定義擠出裝置的工業機器人建造的。這個機器人可以自由地在空間3D打印網格結構。據了解,整個裝置是分成12段構建的(然后現場安裝)。整個制造裝置包括了機構小型的6軸機器人臂,該機器人臂內置了安全功能,因此不需要額外的安全措施。每個臂上裝有能夠平均每秒擠出12毫米塑料線材的定制打印頭。

據介紹,該設備使用的擠出材料是白、藍、黃三種顏色的ABS聚合物,整個打印結構不需要增加其它的材料進行組裝和裝配,而且是完全可回收。考慮的結構的可移動性,整個展品是分段的,而且可以根據需要進行調整,這意味者它可以完全適應各種空間特點和需求。在這次展示中,其結構里還擺放了24件文物和藝術品。神奇的是,如此大的結構(占據了8立方的空間)使用的材料總重量只有70公斤。

研究人員介紹了與傳統的3D打印技術相比,他們的技術所具備的優勢:可在空間自由構建、具有可擴展性,能夠用相對簡單的線材3D打印工藝開發構建出具有復雜幾何形狀的建筑結構。

他們還解釋說,當與創新的機器人設備連接起來之后,這種空間3D打印技術在時間和資源上比對材料的2D水平層疊更具效率。“這個項目展示了機器人打印網格結構的可行性,并從根本上擴展的3D打印技術的應用領域。”該項目的領導人Andreas Thoma稱,“這一技術將3D材料的操作放在了中心位置——從設計和施工,直到對象的最終形式——從而改變了傳統上逐層構建的方法...這是探索3D打印技術在真實世界建筑領域應用的關鍵。”

盡管Iridescence Print還算不上真正的建筑結構,只能算是借助現實世界的建筑和數字化制造應用在設計和材料研究領域的一種新型實驗,但足以讓我們重新思考3D打印建筑所要面對的所有可能性。

(責任編輯:admin)

3D打印黃金吊墜讓人們銘記

3D打印黃金吊墜讓人們銘記 令人驚艷的3D打印噴氣飛行

令人驚艷的3D打印噴氣飛行 全球PK 3D打印PPSU,SOLVA

全球PK 3D打印PPSU,SOLVA 看3D打印自動化單元如何在

看3D打印自動化單元如何在 大型高精度電子結構件產品

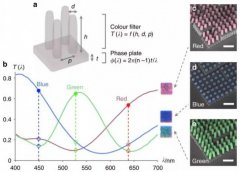

大型高精度電子結構件產品 新型防偽技術:同一束光照

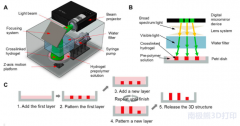

新型防偽技術:同一束光照 用于細胞3D打印的

用于細胞3D打印的