一代傳奇:詳述全球3D打印產業歷史!(2)

拋開專業性的問題,其實3D打印在潛移默化過程中影響著我們的生活。

麻煩制造者

世界第一支3D打印gun已經在美國德州奧斯丁試射成功。在此之前許多人不將3D打印當一回事,但是這個創造著實扇了他們一巴掌。 從技術上講,這把gun除了子彈外的其他部件幾乎由3D打印機制造,工作的基本原理與普通搶支無異。制作這把gun的這個美國民間團體先用3D打印將 gun的部件制造出來,在組裝在一起。

醫學神器

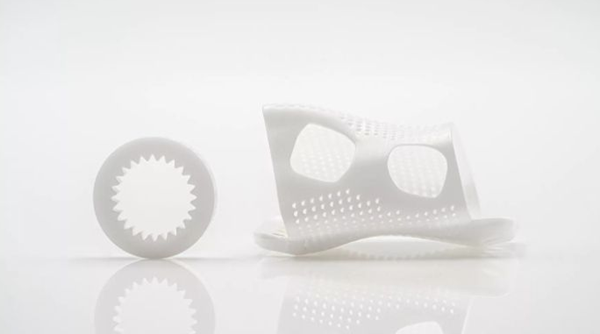

3D打印技術自數十年前從軍方“快速成型”技術進化誕生以來,醫學是其最能大顯神通的一個高地。依靠3D打印技術的“直接數字化制造”,許多病人跳出傳統器官移植的漫長周期。或許在不知不覺中,你就接觸到了這種看似高端的科技。

在最近的江西聯體女嬰的案例中,復旦大學附屬兒科醫院在全國首次使用3D打印技術,等比例地還原了患兒臀部聯體的脊柱、皮膚融合的 情況,直觀地展現了患兒骨性連接和皮膚連接的部位和程度,可以虛擬地進行術前切割,皮瓣翻轉,為手術方案的設計和改進提供了極大的幫助,這在我國兒童醫院 聯體兒分離中屬首次采用3D打印技術來精準地輔助手術操作。

由于人口老齡化和技術進步等原因,美國脊柱融合手術在這數十年間增加了70%。但是這種手術面臨的問題是,傳統方法使用的骨移植和金屬硬件往往會出現植入物遷移與破損的并發癥,而這種并發癥往往需要通過另一個手術來修復,從而加大了病人面臨的風險。

使用3D打印制造出了骨小梁結構的精確復制品,該復制品具有納米結構的特點,可促進病人骨頭的愈合和融合。該植入物的生物力學特性 使其可以實現與現有骨骼的內生長,從而可以防止出現再次進行骨移植治療。德國神經外科醫生UweSpetzger教授宣稱,一位具有退行性頸椎問題的患者 通過手術接受了3D打印的鈦金屬融合植入物。這還是歷史上首次成功完成此類手術。

14歲的MyrijamStoetzer和15歲的PaulFoltin,這兩位少年創客使用3D打印技術開發出了一種先進而實用 的裝置,該裝置能夠跟蹤人的眼球活動并藉此控制輪椅的運動。這兩位少年憑借這一發明已經入圍歐洲最大的青年科學競賽Jugendforscht決賽圈。這 兩位少年希望他們的發明能夠幫助那些身患殘疾,甚至是全身癱瘓的病人,使他們僅靠眼睛就能解決一些生活上的簡單問題。

總之,3D打印正在慢慢的深入到醫學領域的方方面面。

考古福音

一直以來文物古跡的保護始終困擾著考古界,文物作為不可再生資源,一旦毀壞便難以再生。例如西安秦始皇兵馬俑,剛出土的兵俑色澤亮 麗,表情栩栩如生,現如今早已失去了剛出土時的風采,風化嚴重,色澤暗淡如黃泥。21世紀的今天,科技發展速度令人震驚,現在的考古水平遠遠高于以往,文 物古跡的保護力度也更強。倘若3D打印技術能夠“復刻”文物,一定能夠彌補不少遺憾。不少關于3D打印文物方面的消息,的確沒讓人失望。

隨著智慧型數字博物館的建設,眾多博物館與文物修復工作者,開始利用3D打印與3D掃描技術,使破敗不堪的古文物“起死回生”,不 僅修復了文物也讓古代文化得以傳承。早在好幾年前,陜西博物館已經利用3D打印技術,制作國寶級文物-鹿形金怪獸的仿品。3D打印技術可以在不接觸文物的 前提下,通過立體掃描、數據采集、繪畫模型打印等一系列步驟,對文物進行修補甚至復刻。這對文物的修繕、鑒定和保存有著很大的意義。

住房難題、移居月球

既然3D打印機什么都能打印,那么它可能打印出大規模的建筑嗎?世界首座3D打印的房子目前正建于荷蘭阿姆斯特丹北部一條運河旁, 配有13個房間;混凝土將只用于提供結構支撐。2014年8月21日,上海,10幢3D打印建筑在上海張江高新青浦園區內正式交付使用,作為當地動遷工程 的辦公用房。這些“打印”出來的建筑墻體是用建筑垃圾制成的特殊“油墨”,按照電腦設計的圖紙和方案,經一臺大型的3D打印機層層疊加噴繪而成,10幢小 屋的建筑過程僅花費24小時。

(責任編輯:admin)

3D打印太陽能塔或將成為月

3D打印太陽能塔或將成為月 如何干燥3D打印耗材:PLA

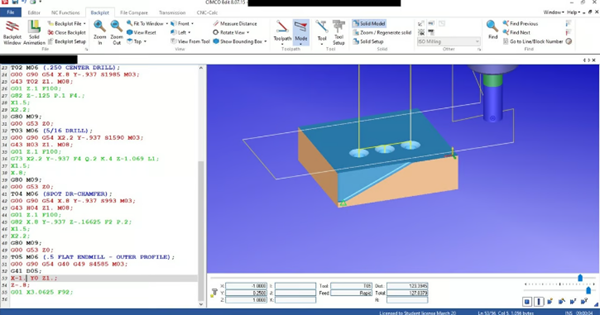

如何干燥3D打印耗材:PLA 什么是G代碼?

什么是G代碼? 關于3D打印中氧化鋯相關知

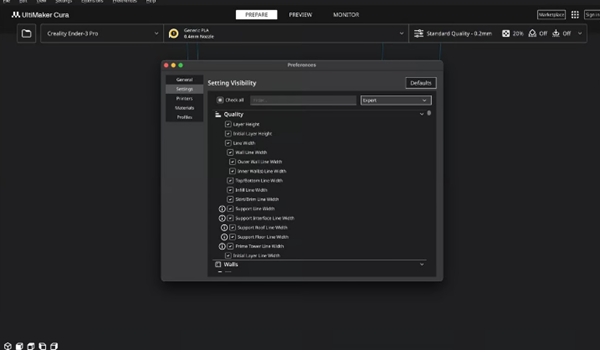

關于3D打印中氧化鋯相關知 Cura第一層設置:初始層

Cura第一層設置:初始層 一文了解3D打印水凝膠

一文了解3D打印水凝膠 6種從床上去除3D

6種從床上去除3D 2023年最佳免費3D

2023年最佳免費3D FDM耗材PLA與ABS

FDM耗材PLA與ABS 誰才是最好的模型

誰才是最好的模型 10種最常用的FDM

10種最常用的FDM