醫工結合:脛骨遠端原發惡性骨腫瘤3D打印假體重建

時間:2022-12-07 14:15 來源:醫藥衛生報 作者:admin 閱讀:次

骨肉瘤及尤文肉瘤是青少年常見的一種惡性骨腫瘤,一般發生在長骨干骺端,膝關節周圍是原發惡性骨腫瘤好發部位,但也有部分原發惡性骨腫瘤發生于脛骨遠端。脛骨是僅次于股骨的原發惡性骨腫瘤的好發部位,20%的脛骨惡性骨腫瘤發生于脛骨遠端。踝關節區域解剖復雜,毗鄰重要神經、血管、肌腱和韌帶,很難做到廣泛切除,且這一區域軟組織覆蓋條件差,對于脛骨遠端原發惡性骨腫瘤切除重建方式的選擇一直是個難題。部分學者認為脛骨遠端原發惡性骨腫瘤保肢手術效果不好,小腿中段截肢再配合假肢既可以恢復基本行走功能,又可以提供安全的外科邊界。隨著外科技術的發展以及新輔助化療的規范化應用,脛骨下端原發惡性骨腫瘤的保肢手術已經被越來越多的學者認可,并且可以給患者帶來更換好的術后功能。

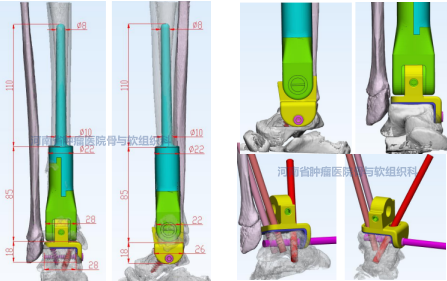

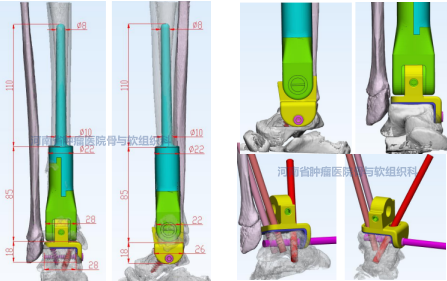

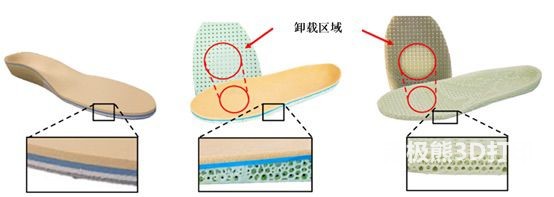

脛骨遠端骨腫瘤切除后既往多以踝關節融合方式為主,但骨肉瘤、尤文肉瘤發病人群多為青少年,對患肢功能要求較高。我們需要尋找一種既保證腫瘤廣泛切除的情況下,又能保留部分踝關節運動功能的重建方法。傳統的踝關節置換在臨床中有過應用,但僅限于傳統骨病、創傷等情況,在骨腫瘤方面鮮有報道。醫工結合,3D打印個性化假體的出現給廣大患者帶來了新的選擇,該種重建方式可以實現在既切除腫瘤又可重建踝關節功能的要求。

典型病例:男,10歲

主訴:發現右小腿腫物5個月

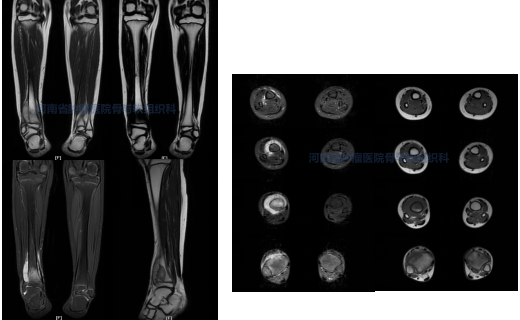

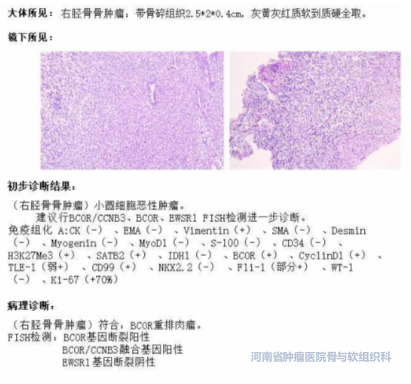

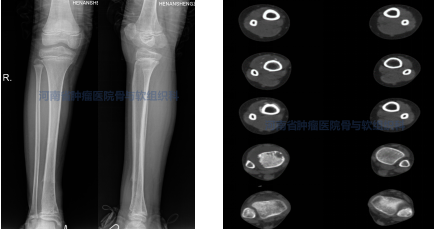

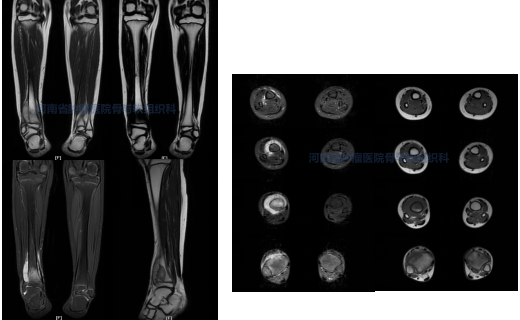

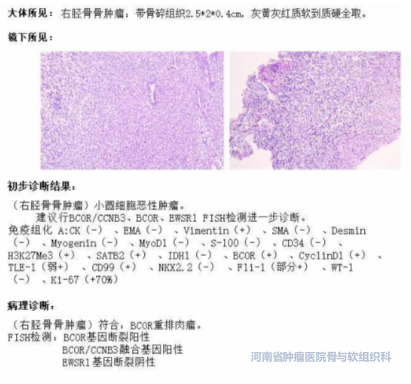

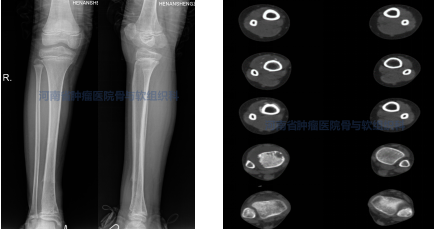

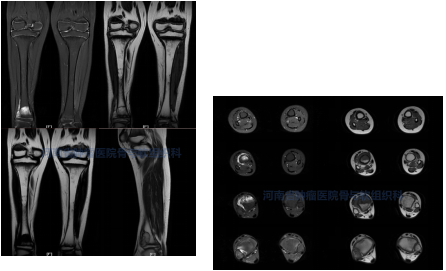

現病史:患者于5個月前(2022-02)無明顯誘因下,偶爾發現右小腿遠端內側一大小約1*1cm軟組織腫塊,質韌,壓痛(+),活動后疼痛加重,無靜息痛,行SPECT/CT(2022-02-11)示:右側脛骨遠端攝取放射性增高灶。MRI(2022-02-12)示:1.右側脛骨下干骺端占位,傾向惡性,骨肉瘤可能;2.右側脛腓骨下骨骺局部骨髓水腫。于2022-02-15局麻下行“右脛骨遠端穿刺活檢術”,術后病理(2022-03-07):符合BCOR重排肉瘤。

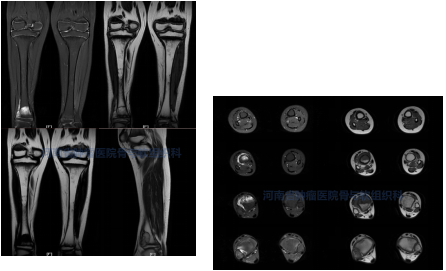

該病例目前術后3月余,未出現明顯并發癥,患肢功能較好,脛距關節保留了部分活動度。

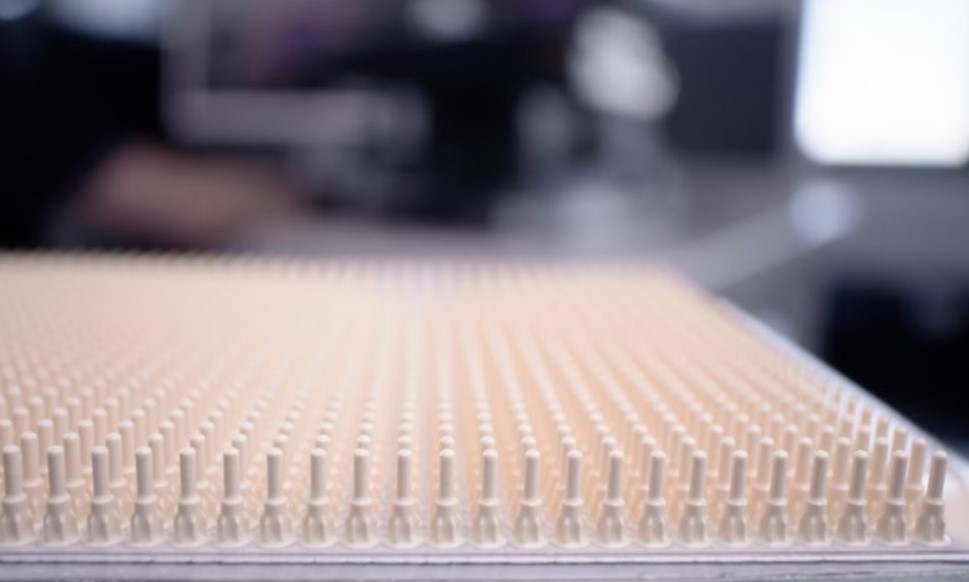

脛骨遠端病變切除后大段骨缺損的重建方法可大致分為生物重建與機械重建兩種。其中生物重建以瘤段骨滅活、同種異體骨置換、腓骨重建等方法為主,可以在一定程度上恢復踝關節穩定性和行走功能,但因患者術后仍需較長時間化療,且脛骨下段軟組織覆蓋差,術后局部感染、骨吸收、異體骨排異等并發癥發生率較高。機械重建的優勢在于可以實現早期穩定,但骨與金屬接觸面的有效融合同樣是一個難題。3D打印訂制假體的出現在一定程度上解決這部分問題,定制打印的金屬微孔結構模擬骨小梁結構,更加有利于自體骨的長入、融合。

脛骨遠端骨腫瘤切除后,多數選擇脛距關節融合以增加關節的穩定性。但隨著3D打印個體定制假體技術的發展,且原發惡性骨腫瘤患者年齡較低,大部分患者為青少年,保留部分脛距關節的活動性,更有利于術后患肢功能恢復。但踝關節周圍軟組織包被較差,相較于髖膝關節置換,術后因感染導致的假體置換失敗率更高,因此對于踝關節假體重建手術要求更加嚴格,且整個圍手術期及術后預防感染應更加重視。

結合該病例,患者目前術后恢復較好,已可以下地正常活動,希望在后續的治療中對于腫瘤的控制能夠得到一個滿意的結果。3D打印技術在臨床工作中應用逐漸增多,也為越來越多的患者帶來了新的希望。

(科普作者為鄭州大學附屬腫瘤醫院(河南省腫瘤醫院) 骨軟組織科牛曉穎 張鵬 )

責編:張 馳審核:李偉強

脛骨遠端骨腫瘤切除后既往多以踝關節融合方式為主,但骨肉瘤、尤文肉瘤發病人群多為青少年,對患肢功能要求較高。我們需要尋找一種既保證腫瘤廣泛切除的情況下,又能保留部分踝關節運動功能的重建方法。傳統的踝關節置換在臨床中有過應用,但僅限于傳統骨病、創傷等情況,在骨腫瘤方面鮮有報道。醫工結合,3D打印個性化假體的出現給廣大患者帶來了新的選擇,該種重建方式可以實現在既切除腫瘤又可重建踝關節功能的要求。

典型病例:男,10歲

主訴:發現右小腿腫物5個月

現病史:患者于5個月前(2022-02)無明顯誘因下,偶爾發現右小腿遠端內側一大小約1*1cm軟組織腫塊,質韌,壓痛(+),活動后疼痛加重,無靜息痛,行SPECT/CT(2022-02-11)示:右側脛骨遠端攝取放射性增高灶。MRI(2022-02-12)示:1.右側脛骨下干骺端占位,傾向惡性,骨肉瘤可能;2.右側脛腓骨下骨骺局部骨髓水腫。于2022-02-15局麻下行“右脛骨遠端穿刺活檢術”,術后病理(2022-03-07):符合BCOR重排肉瘤。

該病例目前術后3月余,未出現明顯并發癥,患肢功能較好,脛距關節保留了部分活動度。

脛骨遠端病變切除后大段骨缺損的重建方法可大致分為生物重建與機械重建兩種。其中生物重建以瘤段骨滅活、同種異體骨置換、腓骨重建等方法為主,可以在一定程度上恢復踝關節穩定性和行走功能,但因患者術后仍需較長時間化療,且脛骨下段軟組織覆蓋差,術后局部感染、骨吸收、異體骨排異等并發癥發生率較高。機械重建的優勢在于可以實現早期穩定,但骨與金屬接觸面的有效融合同樣是一個難題。3D打印訂制假體的出現在一定程度上解決這部分問題,定制打印的金屬微孔結構模擬骨小梁結構,更加有利于自體骨的長入、融合。

脛骨遠端骨腫瘤切除后,多數選擇脛距關節融合以增加關節的穩定性。但隨著3D打印個體定制假體技術的發展,且原發惡性骨腫瘤患者年齡較低,大部分患者為青少年,保留部分脛距關節的活動性,更有利于術后患肢功能恢復。但踝關節周圍軟組織包被較差,相較于髖膝關節置換,術后因感染導致的假體置換失敗率更高,因此對于踝關節假體重建手術要求更加嚴格,且整個圍手術期及術后預防感染應更加重視。

結合該病例,患者目前術后恢復較好,已可以下地正常活動,希望在后續的治療中對于腫瘤的控制能夠得到一個滿意的結果。3D打印技術在臨床工作中應用逐漸增多,也為越來越多的患者帶來了新的希望。

(科普作者為鄭州大學附屬腫瘤醫院(河南省腫瘤醫院) 骨軟組織科牛曉穎 張鵬 )

責編:張 馳審核:李偉強

(責任編輯:admin)

最新內容

熱點內容

博世先進陶瓷公司使用Lith

博世先進陶瓷公司使用Lith Xenia進軍大幅面增材制造

Xenia進軍大幅面增材制造 研究人員基于3D打印冰模板

研究人員基于3D打印冰模板 美國Brooks與惠普合作開發

美國Brooks與惠普合作開發 《AHM》:3D打印為患者定

《AHM》:3D打印為患者定 MB Therapeutics與Lynxter

MB Therapeutics與Lynxter 美國空軍引進3D砂

美國空軍引進3D砂 3D打印個性化晶格

3D打印個性化晶格 伊犁州奎屯醫院實

伊犁州奎屯醫院實 昆士蘭科技大學3D

昆士蘭科技大學3D 全彩3D打印吉他在

全彩3D打印吉他在 PSAS成功發射3D打

PSAS成功發射3D打