生物3D打印進展綜述:從打印方法到生物醫學應用

時間:2023-12-25 08:56 來源:EFL生物3D打印與生物制造 作者:admin 閱讀:次

在過去的幾十年中,生物3D打印已被廣泛地應用于構建如皮膚、血管、心臟等諸多組織/器官原型,,這不僅為器官替換的宏偉目標奠定基礎,也可作為體外病理模型服務于藥物篩選、器官發育及病變等領域。考慮到器官/組織有復雜的結構,種類繁多的生物3D打印方法被開發出來用以針對不同的應用場景。如何根據應用需求來選擇合適的生物打印方法?本綜述中我們系統地回顧了生物3D打印的發展、工藝流程和分類,重點介紹了打印的基本原理和商業化的生物打印設備;對擠出式、液滴式和光固化式生物3D打印進行了總結和分類,并對其應用提出了建議;我們認為未來比較會廣泛應用的三個生物3D打印技術是投影式光固化打印、懸浮支撐打印及同軸打印;而設計生物墨水的要點是在可打印性、生物相容性和機械性能三者中找到平衡點。

相關綜述以題為“Development of 3D Bioprinting: FromPrinting Methods to Biomedical Applications”被Asian Journalof Pharmaceutical Sciences在線刊登,顧則明博士生為一作,賀永教授為通訊作者。

我們認為:生物3D打印技術仍有著很大的進步空間。組織/器官的復雜程度給精確的生物打印帶來了很大的困難,為解決這一問題,多尺寸、多材料、多細胞的生物打印將成為未來發展的重點。與天然組織/器官相比,生物打印的精度較低,這是目前生物打印技術的主要缺點之一。而另一個常見缺點是大尺寸復雜結構的打印速度慢,特別是涉及到多材料交替打印。此外,作為生物3D打印關鍵應用的體外組織模型不僅在尺寸上需要標準化,在生物相容性能和力學性能上也需要標準化,這就對生物打印技術的均勻性和再現性提出了更高的要求。相較于其他打印方法,投影式光固化生物3D打印技術在這些方面有著不小的優勢。

生物墨水的開發和應用是生物打印技術的關鍵。研究開發并穩定合成能夠平衡可打印性、生物相容性和機械性能這三方面的新型生物墨水是生物3D打印應用的基礎。目前的許多研究仍局限于使用有限范圍的生物材料,而大多數人體組織/器官都有ECM成分的復雜組合,具有特定的生物學或力學影響,單一的生物墨水不可能建立一個“合成”的微環境來模擬體內的實際情況,這也使得多材料生物打印日益重要。

血管化是生物打印活體結構的基礎。與組織工程和再生醫學領域面臨的挑戰一樣,確保打印結構充分的血管化是生物3D打印的關鍵因素。有效構建多尺度的灌注血管網絡,通過機械或化學刺激促進其血管化,是生物制造放大組織的基礎。雖然建立血管網絡的方法有多種,但每種方法都有其局限性,如噴墨生物打印和實驗室打印分辨率高,但難以構建復雜的血管網絡;基于犧牲材料的生物打印需要一個復雜的二次成型過程;同軸生物打印具有構建多尺寸流道的可行性和灌注培養的能力,在血管化領域有著廣闊的應用前景。

實現功能化是生物3D打印的首要目標。目前的大多數研究仍集中在打印過程和機制,這是面向制造業的想法,而生物3D打印功能化的核心因素是要從基礎研究到實際應用。為實現功能化,生物墨水需要具備良好的生物相容性和力學性能,以滿足營養灌注和植入的要求。同時,構建模擬體內微環境的場景,包括力學和化學刺激,對打印結構的功能化也至關重要。

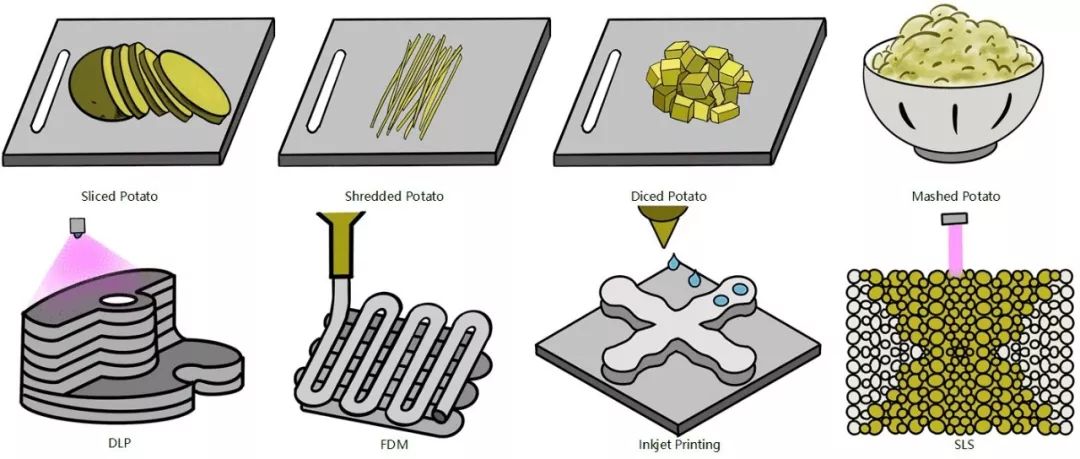

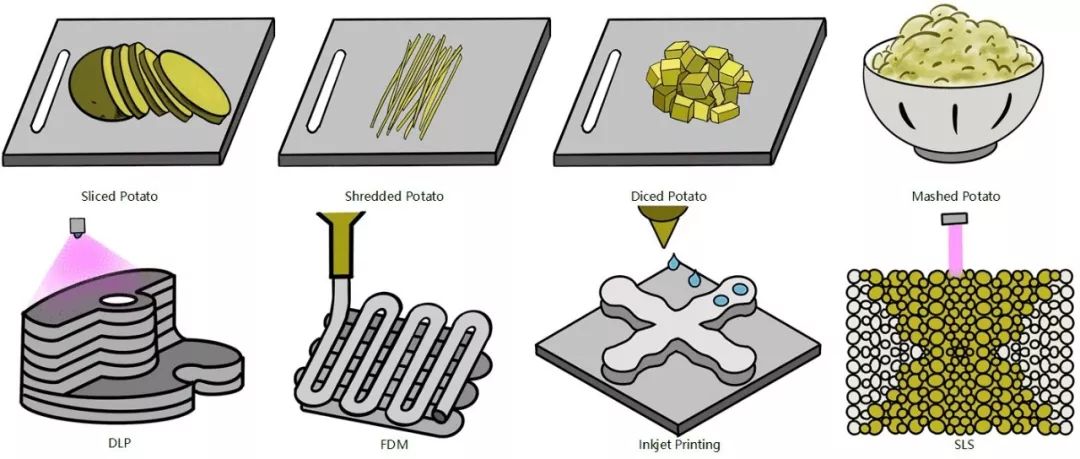

3D打印就好比切土豆的逆過程,切土豆是將土豆加工成土豆片、土豆絲、土豆丁或土豆泥,而3D打印則是將土豆片、土豆絲、土豆丁或土豆泥反向組裝成土豆的過程,這四個過程就對應了四種典型的3D打印工藝:采用投影光固化組裝的數字光處理(DLP)、采用纖維堆疊組裝的熔融沉積(FDM)、采用微球進行組裝的噴墨打印以及采用粉末燒結進行組裝的選擇性激光燒結(SLS)(圖1)。

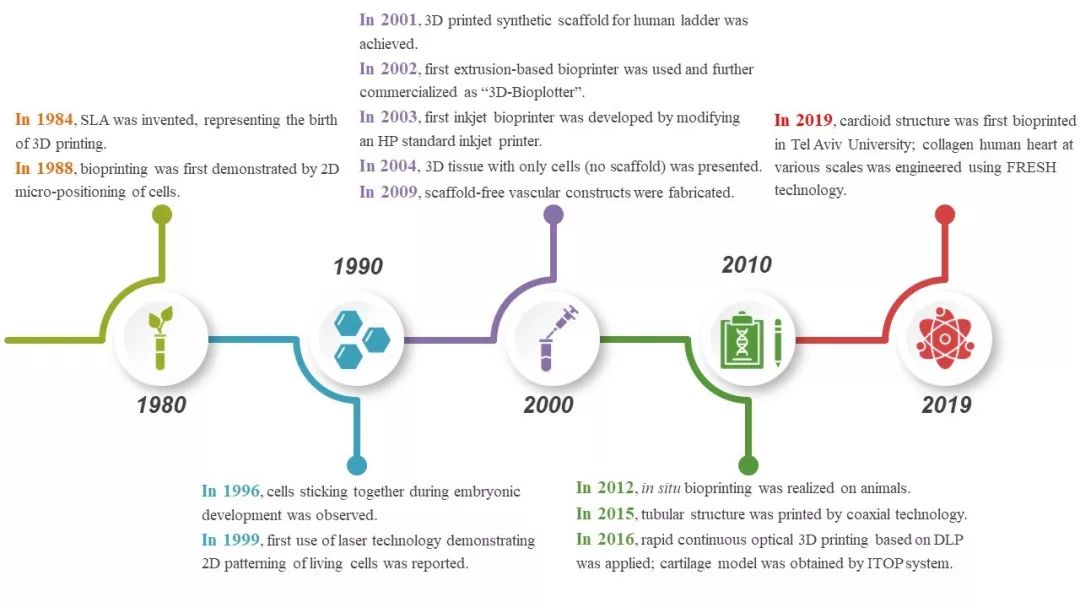

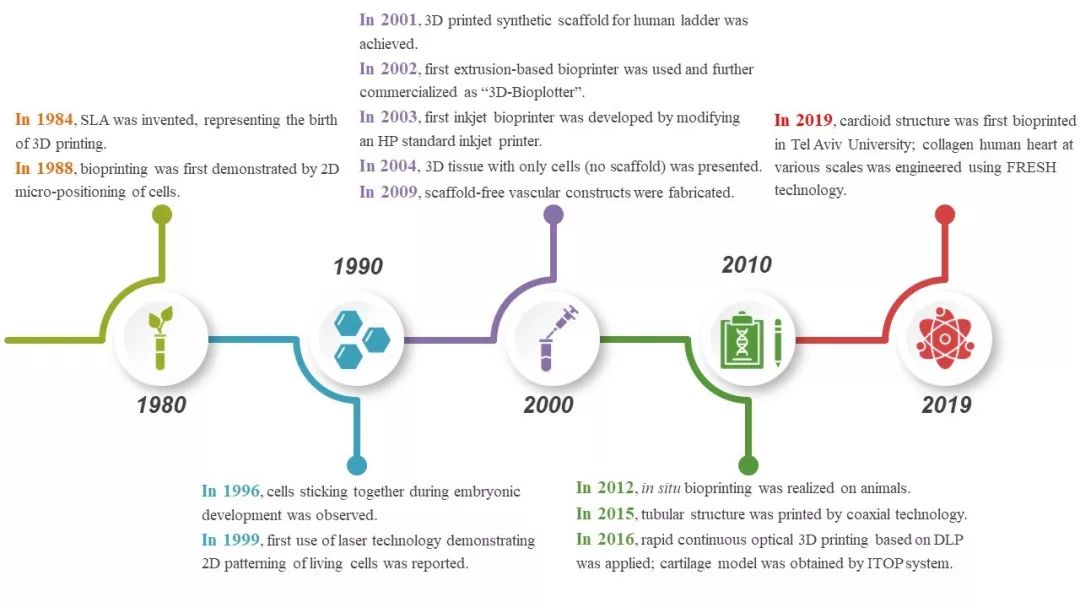

而生物3D打印是一門與機械、材料、生物、醫學等多學科緊密相關的前沿技術。從廣義上來說,直接為生物醫療領域服務的3D打印都可視為生物3D打印的范疇,而從狹義上來定義,通常將操縱含細胞生物墨水構造活性結構的過程稱之為生物3D 打印,此概念也可稱之為細胞打印。我們系統總結了生物3D打印的發展歷程(圖2)和工藝流程(圖3)。

圖1 四種切土豆方式對應四種典型3D打印工藝

圖2 生物3D打印回顧

圖3 生物3D打印工藝流程

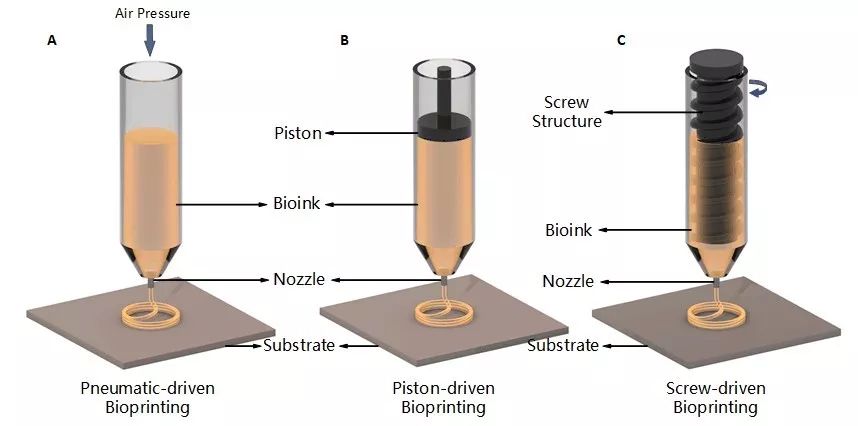

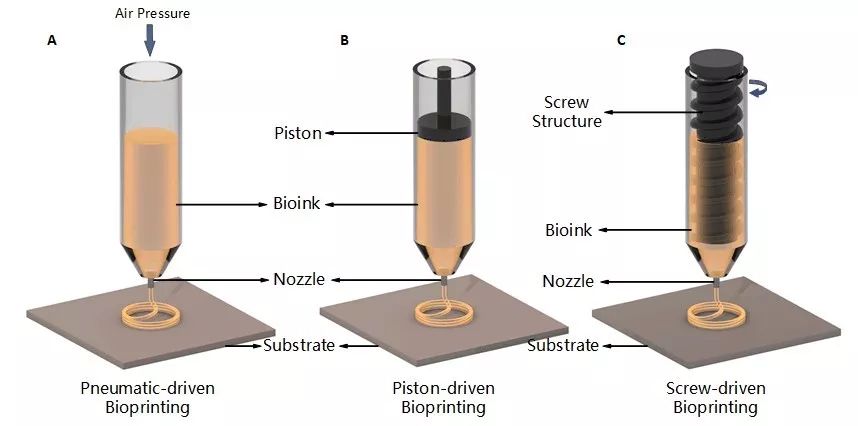

根據不同的打印原理和打印材料,我們整理了生物3D打印的分類,把常見的生物3D打印方法分為了擠出式、液滴式、光固化式三類。簡單來說,擠出式生物打印通過擠出生物墨水形成連續纖維來搭建結構;液滴式生物打印生成離散液滴堆積成型;光固化生物打印利用光敏材料進行光固化并逐層堆疊,實現三維模型。擠出式生物打印可根據不同的出液方式,分為氣動擠出式、活塞擠出式和螺旋擠出式三種(圖4)。

圖4 擠出式生物打印原理

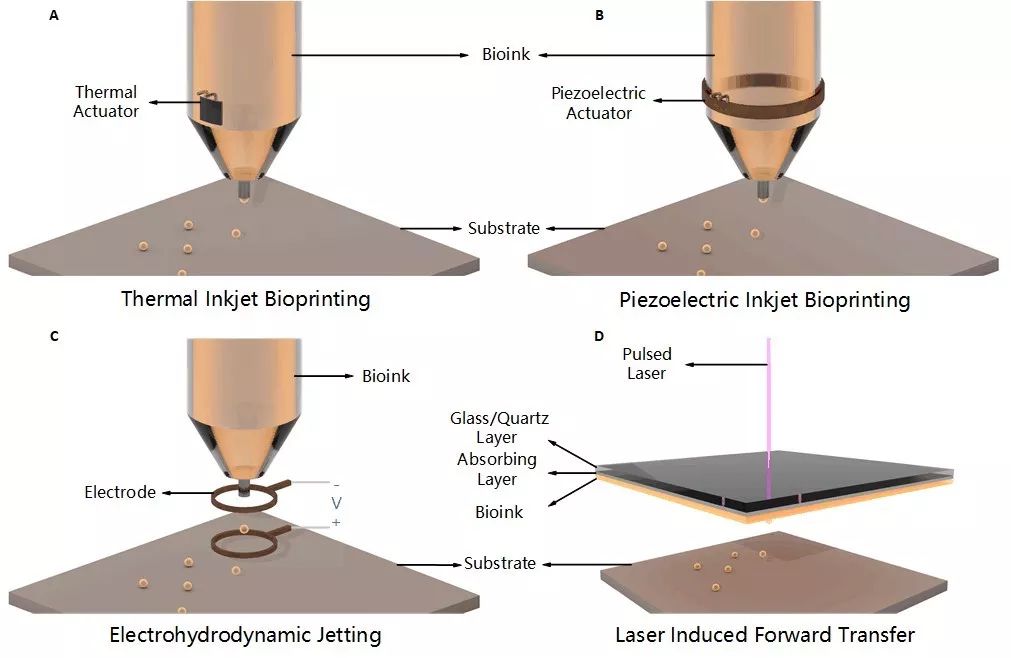

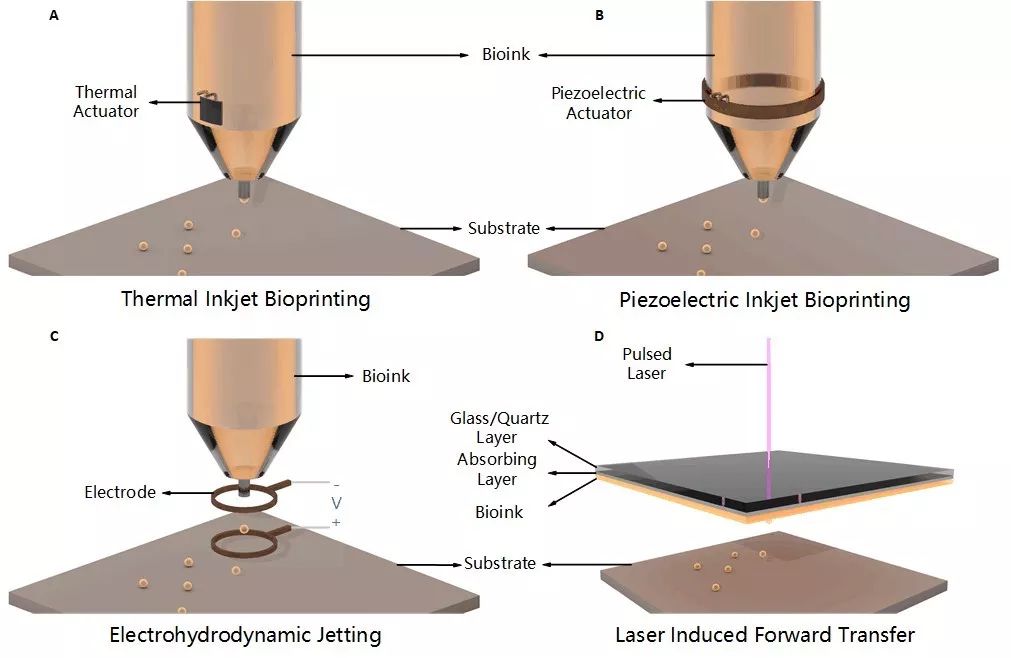

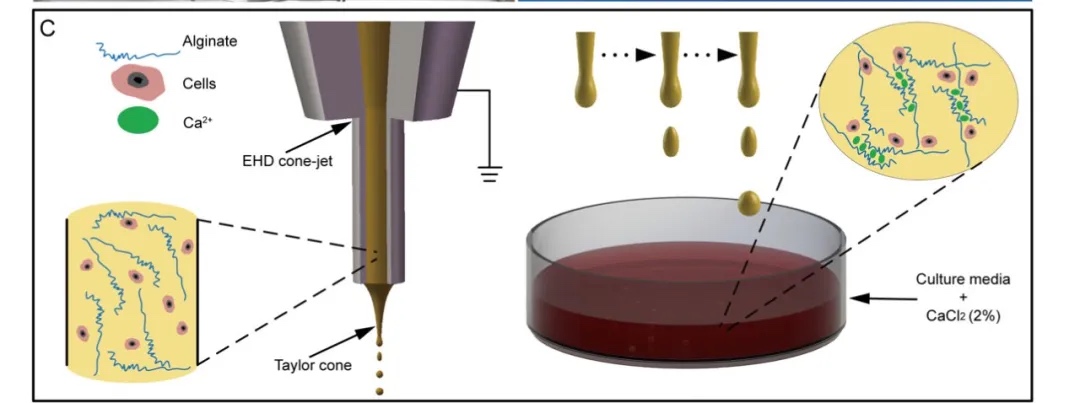

依據不同的液滴成形原理,我們可以把液滴式生物打印分為噴墨式、電流體動力噴射式(EHDJ)和激光輔助式(LAB)等。這其中,噴墨式生物打印常見的有熱泡式、壓電式等,而激光輔助式生物打印又可細分為激光引導直寫(LGDW)和激光誘導前移(LIFT)(圖5)。

圖5液滴式生物打印原理

相關綜述以題為“Development of 3D Bioprinting: FromPrinting Methods to Biomedical Applications”被Asian Journalof Pharmaceutical Sciences在線刊登,顧則明博士生為一作,賀永教授為通訊作者。

我們認為:生物3D打印技術仍有著很大的進步空間。組織/器官的復雜程度給精確的生物打印帶來了很大的困難,為解決這一問題,多尺寸、多材料、多細胞的生物打印將成為未來發展的重點。與天然組織/器官相比,生物打印的精度較低,這是目前生物打印技術的主要缺點之一。而另一個常見缺點是大尺寸復雜結構的打印速度慢,特別是涉及到多材料交替打印。此外,作為生物3D打印關鍵應用的體外組織模型不僅在尺寸上需要標準化,在生物相容性能和力學性能上也需要標準化,這就對生物打印技術的均勻性和再現性提出了更高的要求。相較于其他打印方法,投影式光固化生物3D打印技術在這些方面有著不小的優勢。

生物墨水的開發和應用是生物打印技術的關鍵。研究開發并穩定合成能夠平衡可打印性、生物相容性和機械性能這三方面的新型生物墨水是生物3D打印應用的基礎。目前的許多研究仍局限于使用有限范圍的生物材料,而大多數人體組織/器官都有ECM成分的復雜組合,具有特定的生物學或力學影響,單一的生物墨水不可能建立一個“合成”的微環境來模擬體內的實際情況,這也使得多材料生物打印日益重要。

血管化是生物打印活體結構的基礎。與組織工程和再生醫學領域面臨的挑戰一樣,確保打印結構充分的血管化是生物3D打印的關鍵因素。有效構建多尺度的灌注血管網絡,通過機械或化學刺激促進其血管化,是生物制造放大組織的基礎。雖然建立血管網絡的方法有多種,但每種方法都有其局限性,如噴墨生物打印和實驗室打印分辨率高,但難以構建復雜的血管網絡;基于犧牲材料的生物打印需要一個復雜的二次成型過程;同軸生物打印具有構建多尺寸流道的可行性和灌注培養的能力,在血管化領域有著廣闊的應用前景。

實現功能化是生物3D打印的首要目標。目前的大多數研究仍集中在打印過程和機制,這是面向制造業的想法,而生物3D打印功能化的核心因素是要從基礎研究到實際應用。為實現功能化,生物墨水需要具備良好的生物相容性和力學性能,以滿足營養灌注和植入的要求。同時,構建模擬體內微環境的場景,包括力學和化學刺激,對打印結構的功能化也至關重要。

3D打印就好比切土豆的逆過程,切土豆是將土豆加工成土豆片、土豆絲、土豆丁或土豆泥,而3D打印則是將土豆片、土豆絲、土豆丁或土豆泥反向組裝成土豆的過程,這四個過程就對應了四種典型的3D打印工藝:采用投影光固化組裝的數字光處理(DLP)、采用纖維堆疊組裝的熔融沉積(FDM)、采用微球進行組裝的噴墨打印以及采用粉末燒結進行組裝的選擇性激光燒結(SLS)(圖1)。

而生物3D打印是一門與機械、材料、生物、醫學等多學科緊密相關的前沿技術。從廣義上來說,直接為生物醫療領域服務的3D打印都可視為生物3D打印的范疇,而從狹義上來定義,通常將操縱含細胞生物墨水構造活性結構的過程稱之為生物3D 打印,此概念也可稱之為細胞打印。我們系統總結了生物3D打印的發展歷程(圖2)和工藝流程(圖3)。

圖1 四種切土豆方式對應四種典型3D打印工藝

圖2 生物3D打印回顧

圖3 生物3D打印工藝流程

根據不同的打印原理和打印材料,我們整理了生物3D打印的分類,把常見的生物3D打印方法分為了擠出式、液滴式、光固化式三類。簡單來說,擠出式生物打印通過擠出生物墨水形成連續纖維來搭建結構;液滴式生物打印生成離散液滴堆積成型;光固化生物打印利用光敏材料進行光固化并逐層堆疊,實現三維模型。擠出式生物打印可根據不同的出液方式,分為氣動擠出式、活塞擠出式和螺旋擠出式三種(圖4)。

圖4 擠出式生物打印原理

依據不同的液滴成形原理,我們可以把液滴式生物打印分為噴墨式、電流體動力噴射式(EHDJ)和激光輔助式(LAB)等。這其中,噴墨式生物打印常見的有熱泡式、壓電式等,而激光輔助式生物打印又可細分為激光引導直寫(LGDW)和激光誘導前移(LIFT)(圖5)。

圖5液滴式生物打印原理

(責任編輯:admin)

最新內容

熱點內容

重磅:AI開源大風刮到自動

重磅:AI開源大風刮到自動 增材制造助力半導體產業:

增材制造助力半導體產業: 非粉末床金屬增材制造綜述

非粉末床金屬增材制造綜述 生物3D打印載細胞微球治療

生物3D打印載細胞微球治療 突破:特種鋼細粉收得率達

突破:特種鋼細粉收得率達 賦能綠色能源裝備長效運行

賦能綠色能源裝備長效運行 選區激光熔化增材

選區激光熔化增材 大型聚合物3D打印

大型聚合物3D打印 6K Additive最新

6K Additive最新 如何打造增材制造

如何打造增材制造 從實驗室走向生產

從實驗室走向生產 3D打印在口腔修復

3D打印在口腔修復