耶魯3D打印3800年前巴比倫泥板用于課堂教學

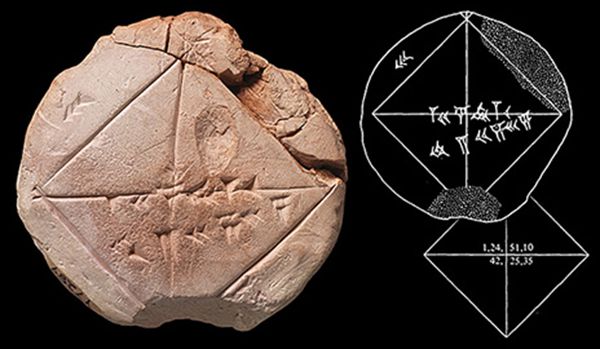

在大約3800年前,在如今的伊拉克南部炎熱的平原地區,有一位巴比倫學生做了一點功課,正是這個功課在3000多年后改變了我們對于古代數學的認知。這位學生用濕泥做成了有一塊漢堡包大小的泥板,并把它放在陽光下曬干。此外,他還在潮濕的泥土表面畫了一張圖,證明了早在古巴比倫時期(公元前1900-1700年)人們就已經完全了解了“勾股定理”(比提出這一定理的希臘科學家畢達哥拉斯早1300年),而且也能夠計算2到6位小數的平方根。

今天,得益于互聯網和在耶魯使用的數字化掃描技術,這一塊古老的幾何泥板得以繼續在世界各地的現代化教室里使用。

“這塊幾何板是耶魯大學擁有的被復制最多的文物之一——它出現在了世界各地的數學教材上。”Benjamin Foster教授稱,他是巴比倫文物藏品(Babylonian Collection)的管理者,這些文物中就有這塊幾何泥板,它也是耶魯課堂上流行的教學工具。“耶魯的巴比倫文物藏品有一個非常活躍的教學功能,我們把教育作為我們使命的核心部分之一。”Foster說。“每周都會有成群的研究生和本科生在的藏品教室里。”

這塊泥板正式名稱為YBC 7289,它是古巴比倫時期的數學文獻,于1909年由J.P.摩根捐贈給耶魯大學。該大學收藏了來自古美索不達米亞古王國的45000件文物,摩根數量龐大的捐贈是其中的精華部分。

這塊幾何泥板的重要性最早是由科學史專家Otto Neugebauer和Abraham Sachs在他們1945年的著作《數學楔形文字(Mathematical Cuneiform Texts)》提出來的。

然而,到了今天,像這種珍貴而脆弱的文物已經不適合用于教室里的日常教學了,為了讓更多的人領略到古巴比倫人智慧的精華,,該藏品的管理者與耶魯的文化遺產保護研究所(IPCH)合作,將這些文物帶進了數字世界。

IPCH的數字化實驗室首先對14件來自巴比倫藏品的每一個對象進行反射轉化成像(RTI)。RTI是一種攝影技術,可以使學生或研究人員通過許多不同的照明角度來觀察對象。這對于像楔形泥板這樣其表面陰刻有復雜的3D標志的文物尤為重要。通過RTI您可以自由操控燈光,看到其表面的細微變化,這是普通的拍攝技術做不到的。

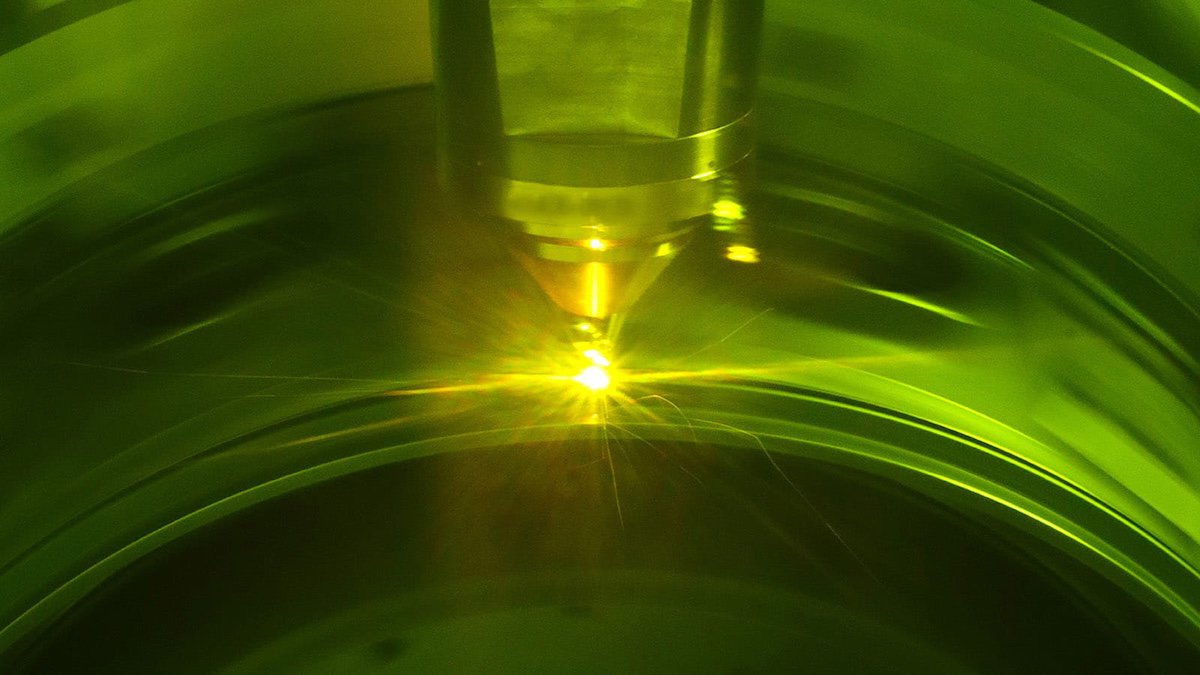

IPCH數字化實驗室的Chelsea Graham和耶魯計算機圖形集團的Yang Ying Yang隨后對這些泥板進行了激光掃描,創建了一個可以在屏幕上自由旋轉的3D幾何模型。這種3D模型可以結合其它類型的數字成像技術為研究人員和學生在屏幕上呈現一個虛擬的泥板,同樣的數據也可以用于創建3D打印的復制品,使學生可以在課堂上自由地使用它,而不用擔心損壞珍貴的文物。而且這種可以拿在手上的實實在在的對象帶給研究人員的感受,也是虛擬的數字模型無法比擬的。目前耶魯大學的工程創新與設計中心已經與IPCH就3D打印一系列文物展開了合作。

“無論是一個雕像,還是罕見的頭骨,或者是高度放大的微觀神經細胞或分子,你都可以將它的3D打印模型拿在手上,這是一個非常特別而重要的理解數據的途徑。將研究對象拿在手上是一個獨特的學習體驗。”工程創新與設計中心副主任Joseph Zinter說。

除此之外,為了幫助學生和研究人員分享這些數字化的文物信息。IPCH的博士后Goze Akoglu和Eleni Kotoula還在與該校計算機專家Holly Rushmeier合作,開發一個集成的協同軟件平臺,以支持對于像巴比倫泥板這樣的文物的研究與分享。

(編譯自福布斯)

(責任編輯:admin)

Vertico推出可持續模塊化3

Vertico推出可持續模塊化3 亞利桑那大學研發3D打印可

亞利桑那大學研發3D打印可 對比不同來源骨塊移植物:

對比不同來源骨塊移植物: 交貨周期、材料浪費均減半

交貨周期、材料浪費均減半 增材制造賦能運動裝備:Ca

增材制造賦能運動裝備:Ca 美國CoAspire與Divergent

美國CoAspire與Divergent 普惠公司推出新的

普惠公司推出新的 得克薩斯州將建成

得克薩斯州將建成 美軍推進遠程3D混

美軍推進遠程3D混 3D打印的熱交換器

3D打印的熱交換器 3D打印實現外固定

3D打印實現外固定 哥倫比亞大學采用

哥倫比亞大學采用