西安交大科研團隊在3D打印超耐磨柔性傳感器領域取得重要進展

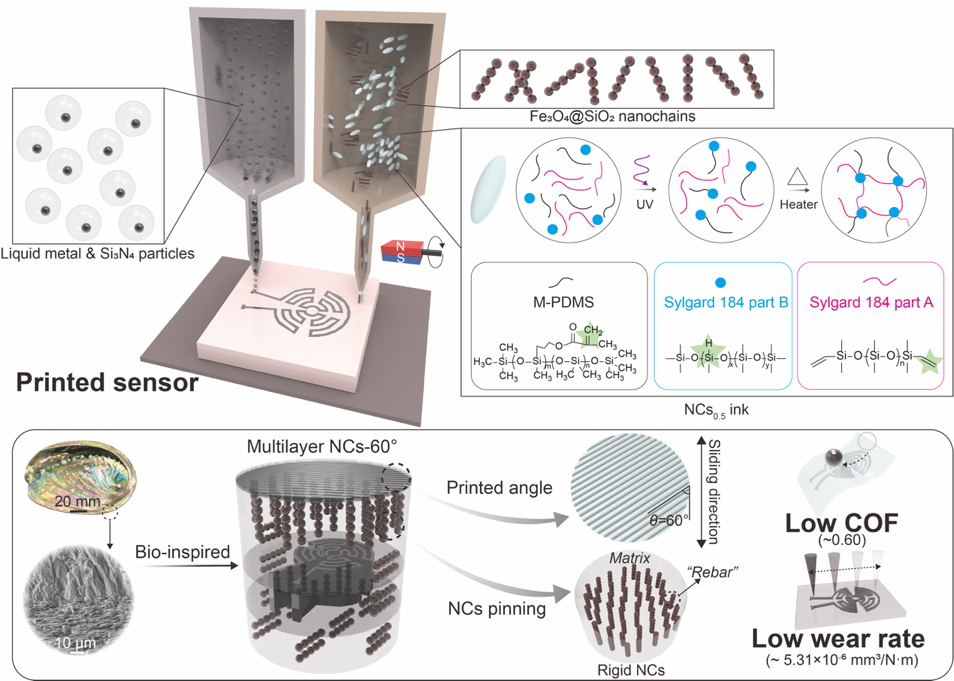

近年來,物聯網、工業4.0、大數據、人工智能、機器人和數字健康等領域的進步,柔性可穿戴傳感器引起了科研人員的大量關注。由于日常穿戴及運動過程產生的磨損繼而引發其失效的問題仍然是制約其應用的關鍵因素之一。改變復合材料中增強顆粒的取向和分布可望提升機械負載方向的力學性能。然而,與牙齒、骨骼和貝殼等天然結構相比,其效果仍然很差。生物界中,鮑魚具有堅韌的外殼能承受巨大的外力,外殼的珍珠層和棱柱層交叉排列提供了優異的力學性能,受此啟發,仿照其結構制備在三維方向適應分布的復合材料,調控獲得局部定制化使其兼具耐磨特性,并以此作為傳感器的封裝層,有望極大提升傳感器的服役壽命。

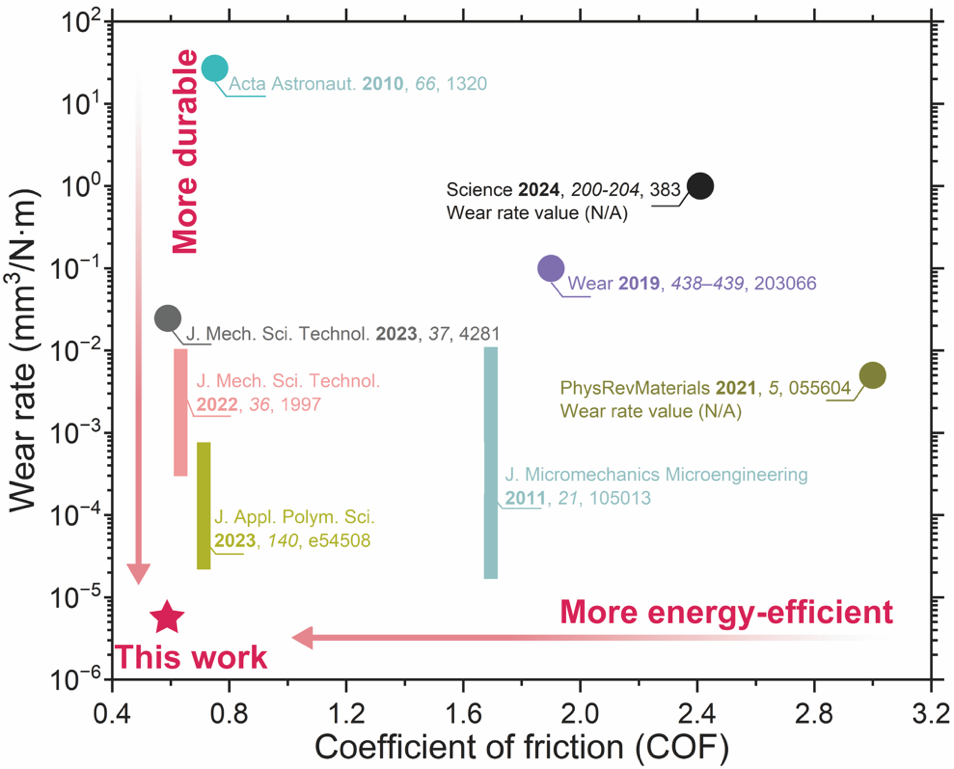

西安交通大學秦立果團隊和楊森團隊采用磁輔助3D打印定制化打印區域的機械性能,所制備的傳感器封裝層耐磨性能遠超同類。研究團隊創新性地在打印體系內加入由磁誘導制備的二維納米鏈條作為增強相,在不增加柔性基底剛度的同時,克服其摩擦系數高(本工作比純聚二甲基硅氧烷降低了27.7%)及耐磨性差的難題。在長時間的壽命試驗中,定制化的傳感器表現出了優異的抗磨損性能,定制化的封裝層可以推廣至更多的柔性穿戴器件。在傳感層方面,利用分子動力學揭示了液態金屬本征親柔性基底的特點,通過機械外力破除其氧化層使其更好地與基底粘接,實現可控的液態金屬打印。這一工作為可穿戴設備長期服役帶來了一種新的設計方法,可以有效地保護傳感器延長其使用壽命,推動柔性穿戴設備領域發展。

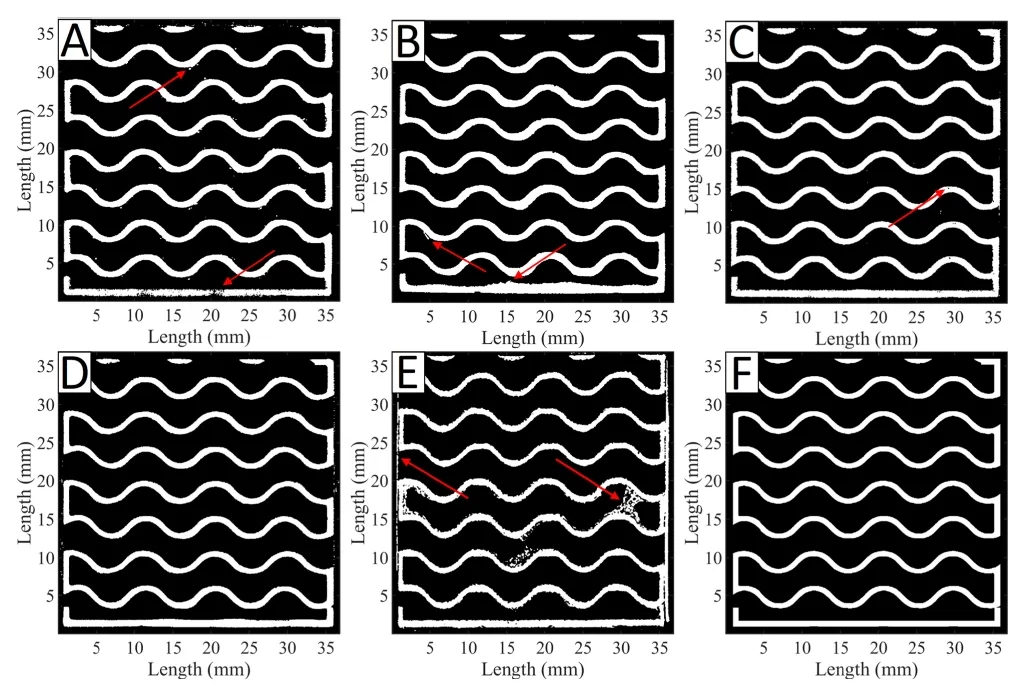

磁輔助墨水書寫制備耐磨柔性傳感器示意圖

與同種封裝層材料性能對比圖

近日,相關研究成果以《磁輔助3D打印超耐磨柔性傳感器》(Magnetically Assisted 3D Printing of Ultra-Antiwear Flexible Sensor)為題發表于國際權威期刊《先進功能材料》(Advanced Functional Materials)。西安交通大學現代設計及轉子軸承教育部重點實驗室為第一通訊單位,西安交通大學機械學院在讀博士生馬澤宇為第一作者,秦立果副教授和物理學院楊森教授為共同通訊作者。西安交通大學張小棟教授、董光能教授和張垠副教授為論文共同作者。該研究工作得到了國家重點研發計劃、國家自然科學基金、陜西省自然科學基金、西安交通大學領軍人才培育計劃和中央高校基本科研業務費等項目的支持,西安交通大學分析測試中心為該研究提供了表征支持。該項工作是團隊在《美國化學會•應用材料與界面雜志》(ACS Appl. Mater. Interfaces 2023, 15, 47, 54952–54965)上發表關于3D打印功能表面柔性電子器件之后的又一重要研究成果。

文章鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202406108

秦立果課題組主頁:https://gr.xjtu.edu.cn/en/web/liguoqin/home

楊森課題組主頁:https://gr.xjtu.edu.cn/en/web/yangsen

(責任編輯:admin)

Vertico推出可持續模塊化3

Vertico推出可持續模塊化3 亞利桑那大學研發3D打印可

亞利桑那大學研發3D打印可 對比不同來源骨塊移植物:

對比不同來源骨塊移植物: 交貨周期、材料浪費均減半

交貨周期、材料浪費均減半 增材制造賦能運動裝備:Ca

增材制造賦能運動裝備:Ca 美國CoAspire與Divergent

美國CoAspire與Divergent 普惠公司推出新的

普惠公司推出新的 得克薩斯州將建成

得克薩斯州將建成 美軍推進遠程3D混

美軍推進遠程3D混 3D打印的熱交換器

3D打印的熱交換器 3D打印實現外固定

3D打印實現外固定 哥倫比亞大學采用

哥倫比亞大學采用