從特殊膳食到太空牛排3D打印正重構人類飲食邊界

來源:《中國食品》雜志2025年第8期18-19頁

在全球糧食安全危機與個性化營養需求的雙重驅動下,食品工業正經歷著從“經驗驅動”向“數字驅動”的范式轉變。據MarketsandMarkets最新報告顯示,全球3D打印食品市場將以49.9%的復合年增長率迅猛擴張,預計到2028年市場規模將達8.724億美元。

食品3D打印技術通過數字化建模與精密機電控制,可以將食品原料以精準擠出或噴射的方式,層層堆疊出各種造型復雜的食品產品,具有“復制-粘貼”的批量化食品生產屬性,開創了“從分子到形態”的精準制造新時代。那么,未來哪些食品領域有望最先“擁抱”3D打印技術呢?

特殊膳食

在特殊膳食領域,3D打印技術可以針對不同生理階段、不同健康狀態人群的多元營養需求,打印出各種特殊食品。比如,對于年長或體弱人群,因年齡增大、生理功能衰退及進食姿勢等因素,可能造成吞咽障礙問題,進而導致進食量減少,出現營養不良與焦慮等問題。目前,適合吞咽障礙人群的食品多為泥糊狀,難以激起患者的進食欲望,而3D打印技術有望解決這一問題。

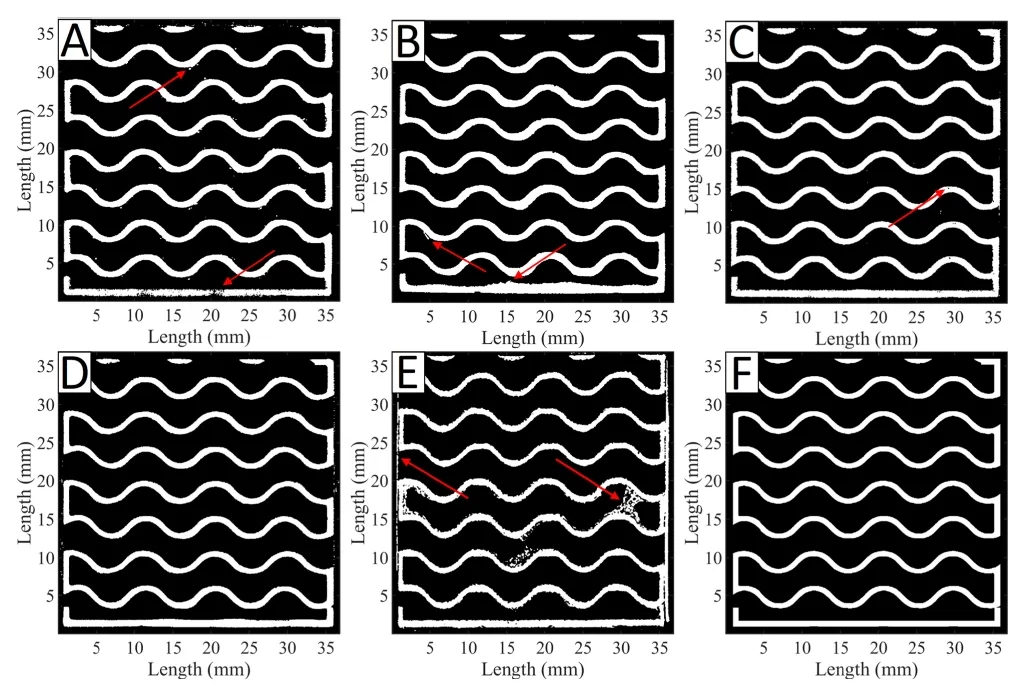

不同于傳統的糊狀食品,3D打印技術通過調控黃原膠與κ-卡拉膠配比,在維持假塑性流體特性的同時,可重構出具有多孔結構的仿生牛排質地。臨床研究顯示,經3D打印重塑的膳食纖維強化食品,可使老年受試者的進食量提升37%,且90%的吞咽障礙患者表示更愿意接受具有視覺吸引力的立體造型食品。

仿生肉

在仿生肉領域,3D打印技術正突破傳統支架法的局限,從淀粉、果膠、巧克力、肉糜等傳統材料逐步升級為藻類、植物蛋白甚至肉類替代品等創新性的食材。食品科學家以蛋清、蜂蠟、結冷膠、豌豆分離蛋白等為原料,利用3D打印技術最大程度模擬真實肉制品的外形、色澤、口味,提升其剪切稀化指數,使得人造肉制品在質地和口感上與傳統肉類更加接近,從而提高消費者的接受度。也因此,3D打印仿生肉被認為是緩解環境污染、動物福利、可持續發展等問題的潛在解決方案。

航天食品

當前,中國航天食品科技正迎來革命性突破。隨著“太空180”到“太空母港”等系列空間站計劃的持續推進,為了保障長期駐留太空人群的食品需求,3D打印技術展現出突破性的應用前景。傳統的太空食品存在種類單一、口感欠佳等短板,在長期微重力環境和有限載荷條件下,極易引發航天員的味覺疲勞。新型3D食品打印技術主要通過三大創新維度構建解決方案:首先,突破微重力環境對食品加工的限制,實現太空環境下的標準化生產;其次,基于多相體系精準調控技術,可針對不同性別航天員的咀嚼習慣進行食物質構定制;最后,通過智能建模系統設計食品三維結構,可有效降低宇宙射線對營養成分的破壞效應。這項創新不僅為載人航天工程提供了重要保障,更為極端環境下的食品供給體系樹立了新標桿。

盡管3D打印技術在食品領域的前景廣闊,但仍面臨三大技術瓶頸:一是打印墨水開發相對滯后,現有的研究集中在淀粉/膠體體系,對昆蟲蛋白(如蟋蟀、粉蟲)、藍藻(綠藻蛋白)、真菌蛋白和人造蛋白等新型原料適配性不足。二是藥食同源功能成分包埋效率與益生菌存活率低下,對打印參數-營養保持率的關聯機制尚未建立。三是缺乏標準化認證體系,為確保3D打印食品的安全性,仍需完善3D打印產品檢測和追溯體系。

從食品工程視角看,食品3D打印技術正推動著食品產業從“規模化生產”升級為“精準化制造”。可以預見,隨著多物理場耦合打印、AI輔助配方設計等技術的成熟,3D打印將在2050年全球人口突破97億的嚴峻挑戰下,為可持續食品系統提供關鍵解決方案。

(責任編輯:admin)

Vertico推出可持續模塊化3

Vertico推出可持續模塊化3 亞利桑那大學研發3D打印可

亞利桑那大學研發3D打印可 對比不同來源骨塊移植物:

對比不同來源骨塊移植物: 交貨周期、材料浪費均減半

交貨周期、材料浪費均減半 增材制造賦能運動裝備:Ca

增材制造賦能運動裝備:Ca 美國CoAspire與Divergent

美國CoAspire與Divergent 普惠公司推出新的

普惠公司推出新的 得克薩斯州將建成

得克薩斯州將建成 美軍推進遠程3D混

美軍推進遠程3D混 3D打印的熱交換器

3D打印的熱交換器 3D打印實現外固定

3D打印實現外固定 哥倫比亞大學采用

哥倫比亞大學采用