國產工業機器人快速發力,向具身智能時代邁進

時間:2024-11-18 14:01 來源:第一財經 作者:admin 閱讀:次

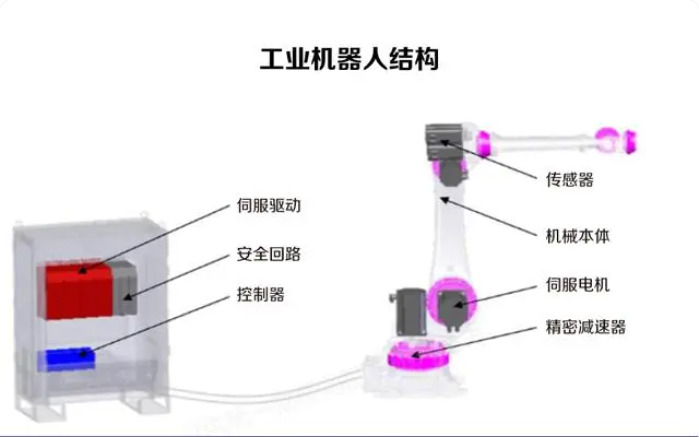

作為“制造業皇冠上的明珠”之一,工業機器人在AI時代正在向具身智能邁進。 根據國際標準ISO 8373:2021的定義,工業機器人是自動控制的、可重復編程、多用途的操作裝置,可對三個或三個以上軸進行編程,既可固定在原地,又可固定在移動平臺上,用于工業環境中的自動化應用。

中國是工業機器人的全球最大市場,安裝量占據全球總量的半壁江山。目前,國內廠商正在持續提升自主創新能力,縮小與海外領先企業的差距。放眼全球來看,工業機器人仍需提升其智能特性,向具身智能工業機器人邁進,而這將是一場新的變革。

中國是工業機器人全球最大市場

按照功能劃分,工業機器人可分為包裝、上下料、噴涂、物料搬運、焊接、打磨、碼垛、裝配等機器人。物料搬運、焊接、裝配機器人是應用最多的三個領域。國際機器人聯合會(IFR)發布的《2024世界機器人報告》顯示,2023年,全球有約428萬臺機器人在工廠運行,同比增長10%,全球工業機器人參與自動化生產的數量創歷史新高。2023年的年安裝量達到541302臺,位居歷史第二,僅比2022年創紀錄的552946臺安裝量低2%,已連續第三年超過50萬臺。在2023年新部署的工業機器人中,有70%在亞洲,17%在歐洲,10%在美洲。

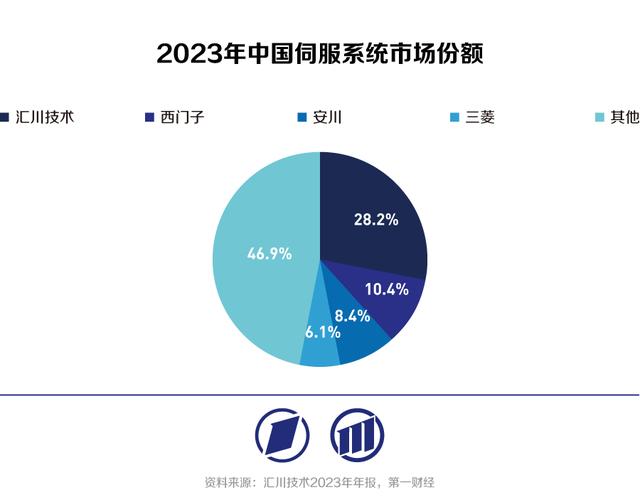

埃斯頓告訴第一財經,公司擁有完全自主化的機器人控制器、操作系統、伺服系統三大核心技術,機器人核心部件自主化率已經達到90%以上,擁有覆蓋3-700kg負載的87款工業機器人,機器人品類數量位列全球第二,出貨量位列國產第一。

向具身智能邁進

“創新能力是工業機器人產業的核心競爭力。”吳易明表示,國內機器人廠商總體上都在拼成本和營銷能力,缺乏技術創新;國際范圍內,工業機器人的技術進步已經至少停滯了二十年,在用途沒有大幅擴大的情況下,需求端已開始飽和。這兩點造成了國內機器人廠商很難實現盈利的局面。

目前,國內工業機器人頭部廠商埃斯頓、匯川技術已實現盈利,機器人(300024.SZ)2023年扣非凈利潤仍然為負、埃夫特(688165.SH)2023年暫未實現盈利。

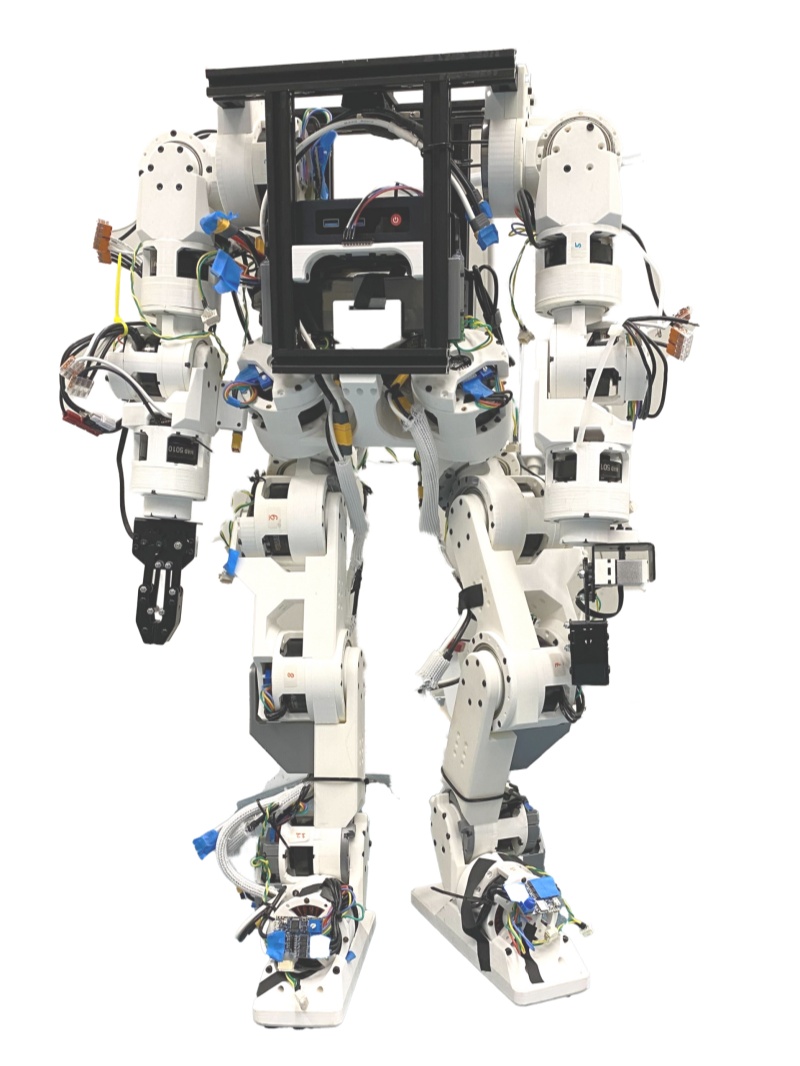

“最關鍵的就是要提高工業機器人的智能特性,具身智能理論和技術的突破將引領機器人智能特性跨越發展。”吳易明表示,智能特性的核心是視覺感知與工業機器臂運動的融合,由大腦基于結構和空間感知、測量信息指揮機械臂的操控做業,以破除傳統認知中機械臂本體的主體地位。具身智能機器人由智能算法驅動,基于智能算法的智能機器人是由大腦指揮手,而不是把大腦、眼睛鑲嵌在手上。隨著智能性的發展,未來的工業機器人將能夠面對更有挑戰性的場景。

根據中科光電對具身智能的定義,“具身智能”是指主體(機器)在自體、對象與環境等要素間相互作用(信息感知、轉化和響應)的過程中建構符合各要素物理實存及其關系演化趨勢的認知模型,達成問題解決或價值實現的人工智能方法。

吳易明解釋稱,在具身智能下,大腦基于眼睛感知能力,指揮機械手做不同工件,不是識別工件(標記信息)后根據人為不同工件設定好的不同工件的程序執行任務,而是有眼睛感知到工件后,基于自主理解的任務要求,智能分析工件的結構,各要素空間關系,再自主生成工藝、動作和各種運動參數,甚至進行交互和迭代,實現自主作業。“這樣的機器人就類似于一個熟練工,拿到了工件的圖紙,知曉任務目標就能干了。”

不過,吳易明認為,世界范圍內的現有所有工業機器人都沒有達到所謂的智能突破。“我們在具身智能上的突破是唯一的。我們基于現代數學方法(微分幾何、拓撲、群論等)構建全新的智能理論底層算法架構,基于小樣本數據實現精細識別,是智能裝備和智能機器人實現自主識別、自主移動、自適應作業的根技術。”

吳易明介紹稱,在民用領域,目前中科光電“仝人”系列已產出智能焊接機器人,能夠自主識別多品種小批量工件,自主規劃復雜作業軌跡及形成機械臂的驅動程序,目前總出貨量在50臺套左右;軍工領域預計今年能夠形成7000萬~1億元營收,相關技術突破在國家重大任務中已經得到驗證。

(本文來自第一財經)

(責任編輯:admin)

最新內容

推薦內容

熱點內容

總成本不到5000美元,加州

總成本不到5000美元,加州 人形機器人租賃市場火爆

人形機器人租賃市場火爆  跑步踢球炫巧手……國內“

跑步踢球炫巧手……國內“ 50秒一杯咖啡,“蒙娜麗莎

50秒一杯咖啡,“蒙娜麗莎 全球首款急救機器人亮相:

全球首款急救機器人亮相: 專家稱未來機器人能替人類

專家稱未來機器人能替人類